エクスプレス応募

新しいエクスプレス応募を使用可能にして、候補者が自分のプロファイル情報をジョブ応募フォームのフィールドにすばやくインポートできるようにします。 これは、応募フォームを候補者に表示できる新しい方法です。 この機能を使用可能にすると、応募フォームのルック・アンド・フィールが標準応募フローのルック・アンド・フィールよりもモダンになります。 ヘッダーは会話型で、特にモバイル・デバイスで読みやすくなっています。 新しいフローは、候補者がプロファイルをインポートするように促して、応募フォーム全体をレビューしなくても、応募を送信できるように設計されています。

この機能のユーザー・インタフェースの背後には、一連のブロックを含む応募フォームがありますが、最初は候補者にそれを表示せずにフォームの入力を試みます。 一部のフィールドが必須なのに、候補者が情報をインポートした後に空白である場合、または何か他の理由でフィールド検証のエラーが返された場合、候補者が修正できるように、それらのフィールドがブロックのコンテキストで候補者に表示されます。 たとえば、「連絡先情報」ブロックの「ミドル・ネーム」フィールドが必須なのに、インポート後に空白である場合は、候補者が修正できるように「連絡先情報」ブロックが候補者に表示されます。 他のブロックにさらにエラーがある場合は、ブロックごとに候補者に表示されますが、各ブロックは個別のページに表示されます。

候補者は、Eメール・アドレスまたは電話番号で自分のプロファイルを確認して、フローを開始します。

エクスプレス応募

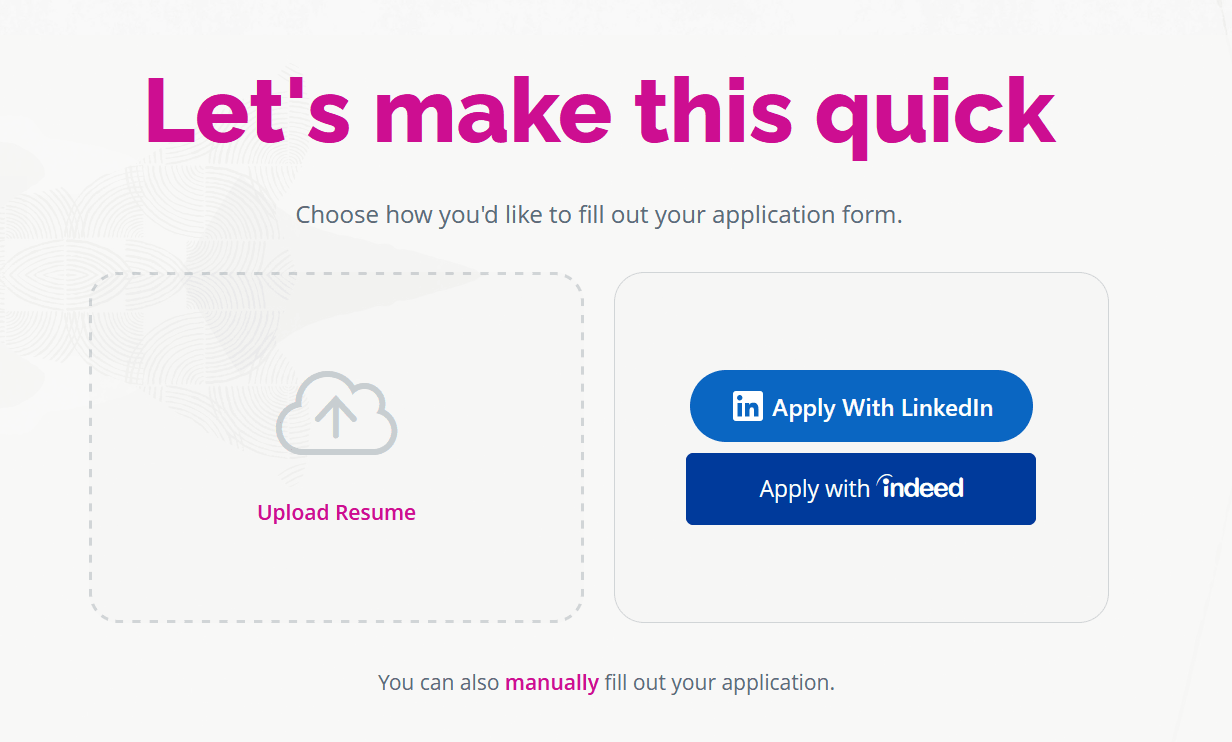

IDを確認すると、プロファイル・インポート・ページが表示され、履歴書をアップロードする(ドラッグ・アンド・ドロップ、またはファイルにナビゲートする)か、(使用可能な場合は) IndeedまたはLinkedInから情報をインポートできます。 かわりに、リンクをクリックしてフォームを手動で入力することもできます。 このリンクを使用すると、クラシックの応募フローにリダイレクトされます。

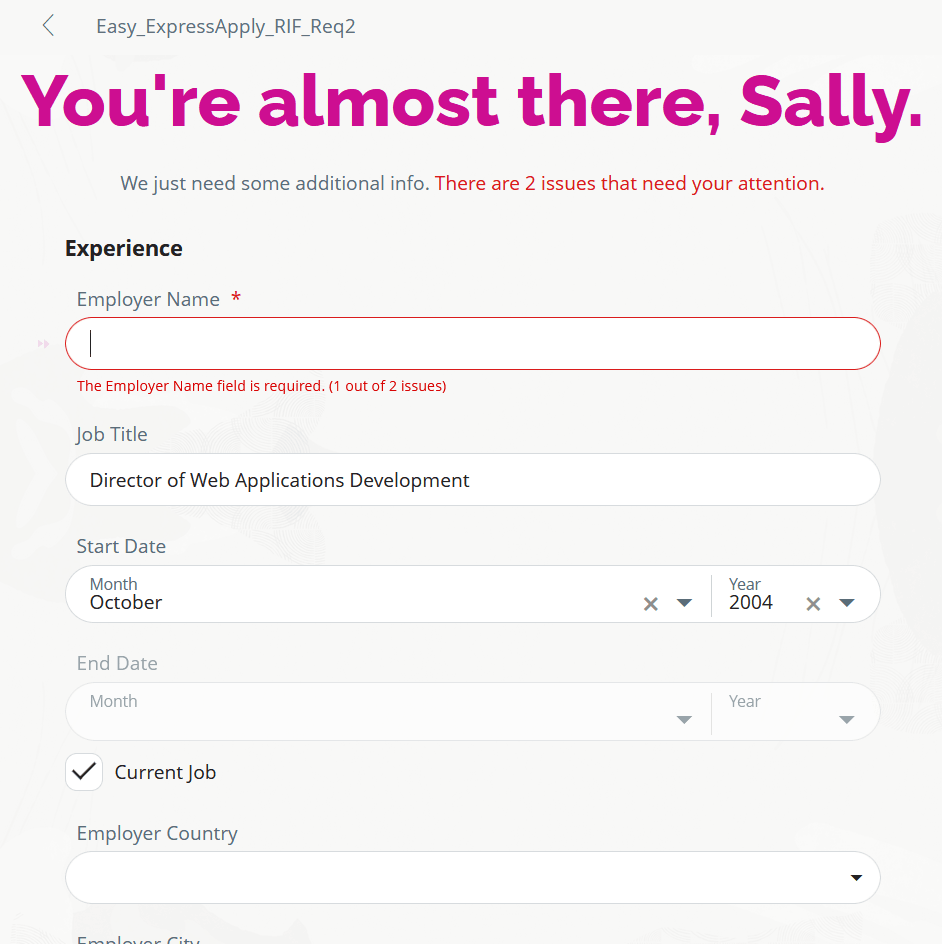

アップロードまたはインポート後に欠落した情報がある場合は、候補者に通知され、入力する必要があるフィールドが正確に表示されます。

候補者に対する問題点の指摘

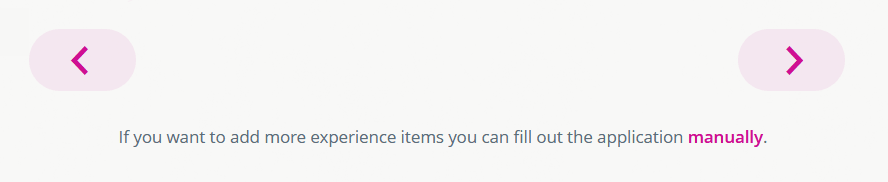

ページの矢印を使用して、各問題の前後に移動できます。 情報が欠落しているブロックのみが候補者に表示されます。 応募の各ページにナビゲートする必要はありません。

応募フォームで問題を見つける矢印

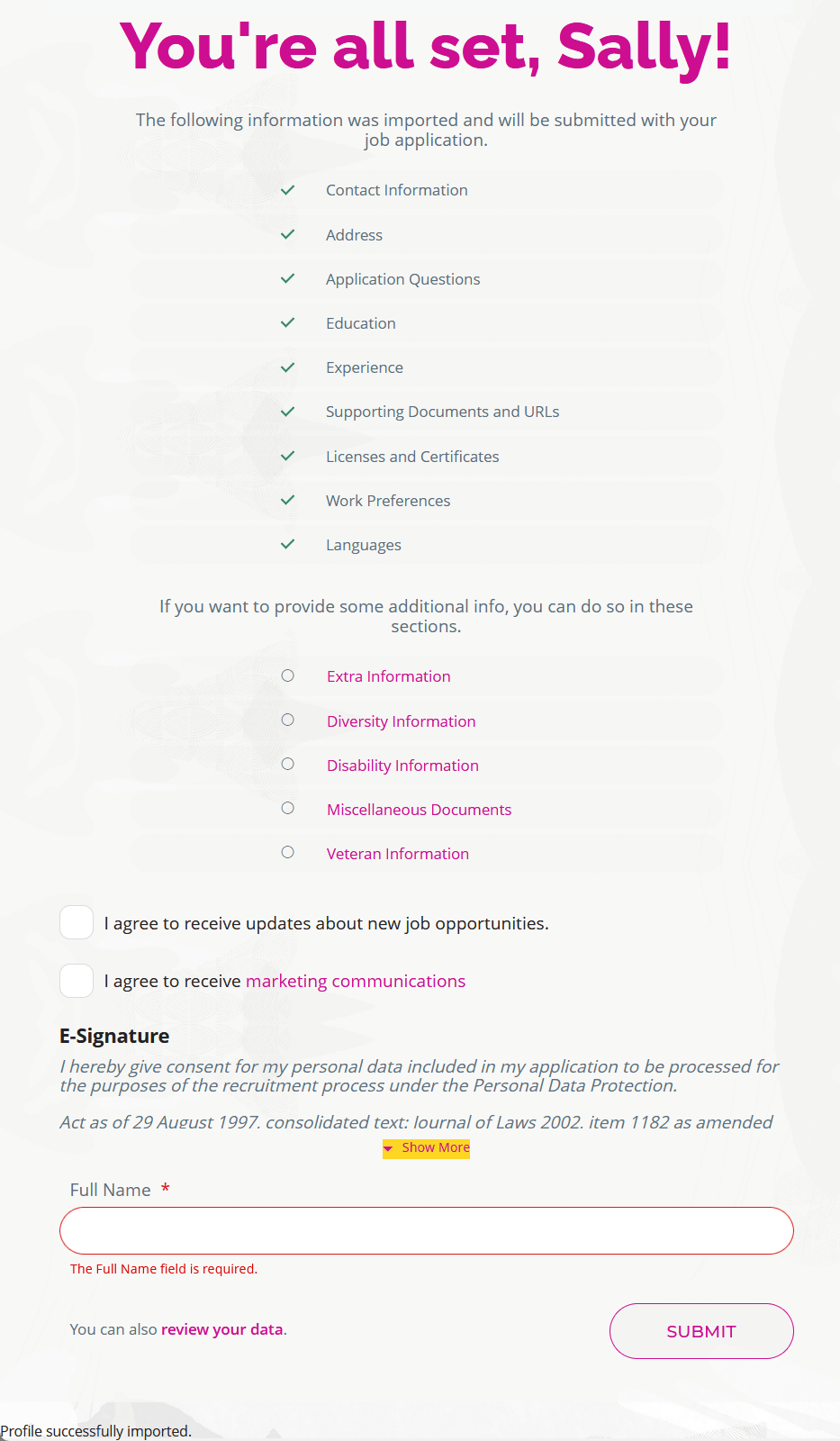

最終ページには、候補者がオプションで手動入力できる、必須ではない追加のフィールドが表示されます。 構成に応じて、電子署名またはマーケティング・オプトインが必要な場合は、それらのフィールドも表示されます。

応募の送信完了

候補者が自分のデータをすべてレビューする必要がある場合は、ページの下部にあるデータのレビュー・リンクを候補者がクリックできます。 標準の応募フローが表示されて、この情報をレビューできるようになります。

この機能により、候補者がジョブに応募するために完了する必要があるステップの数が最小限に抑えられます。

有効化のステップ

この機能を使用するには、次を実行する必要があります:

- 新規ジョブ応募フローを作成するか、既存のジョブ応募フローを複製します。

- 「プロファイル・インポート」ブロックをこの構成に追加し、少なくとも1つのプロファイル・インポート・オプション(履歴書、LinkedInまたはIndeed)を含めます。 こうすると、候補者が自分のプロファイルをインポートできます。

- 新しい住所ブロックv2機能を有効にします。 デフォルトでは無効になっています。 (25Aの「応募フローの新しい住所ブロック」という新機能を参照してください。)

- 応募フローに対して、この機能を有効にします。

ヒントと考慮事項

- 事前に定義した構成からデフォルト値がフィールドに設定されている場合は、入力された値とみなされて、そのブロックが候補者に表示されない場合があります。

- エクスプレス応募は、ジョブ応募フローでのみ使用できます。 他のフロー・タイプではサポートされていません。

主なリソース

- 住所ブロックを有効にする手順は、「応募フローの新しい住所ブロック」という25A新機能を参照してください。

- プロファイル・インポート・ブロックを応募フローに追加する手順は、採用の実装ガイド「応募フローの作成」のトピックを参照してください。

- プロファイル・インポート・パートナ統合の詳細は、「サード・パーティ・サービスの統合」という採用の実装ガイドのトピックを参照してください。