15.9 残高突合のワークフロー

残高突合の構造は、GLソース・システムを銀行の業務系システムと比較することで生じる差異を容易に検証できるように設計されています。グローバル・レベルでは、突合レベルの基礎を形成するGLおよび商品プロセッサの設定詳細を入力する必要があります。「Type」および「Configuration」ウィンドウで指定した入力は、グローバル・レベルで反映されます。

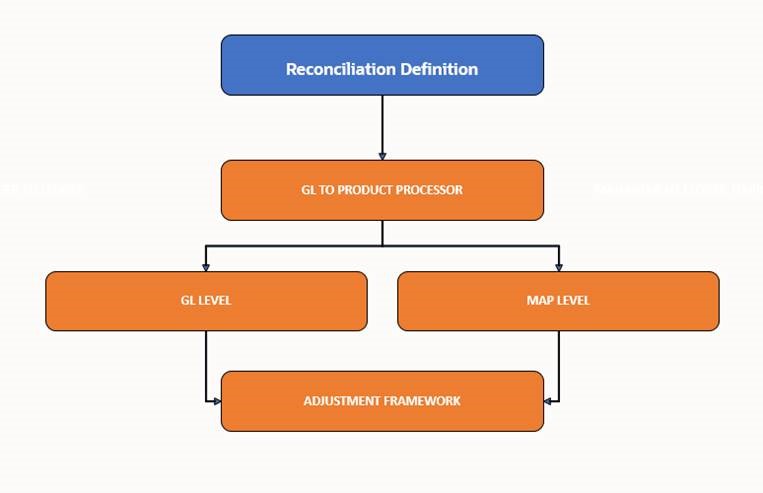

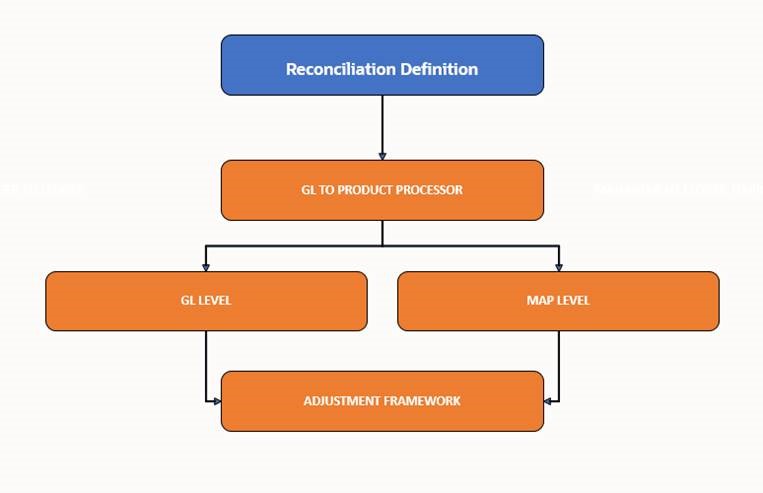

「General Ledger to Product Processor」は、突合定義中に使用できる事前定義済の突合定義タイプです。突合が定義され、これが実行およびデータ検証の一部を形成します。これは、下の図に示されているように、手動突合の定義として定義できます。

この突合タイプは、突合ルールUIで定義されます。商品プロセッサは、銀行の業務系システムから受信したデータを格納するために使用されるAFCSシステムのエンティティです。

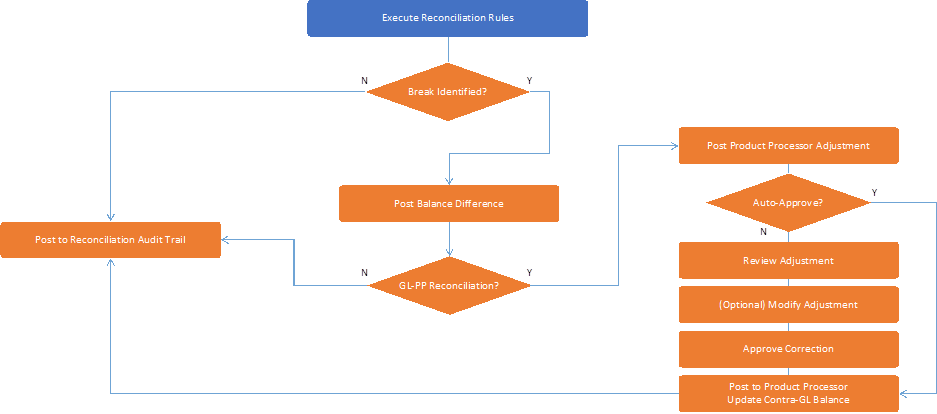

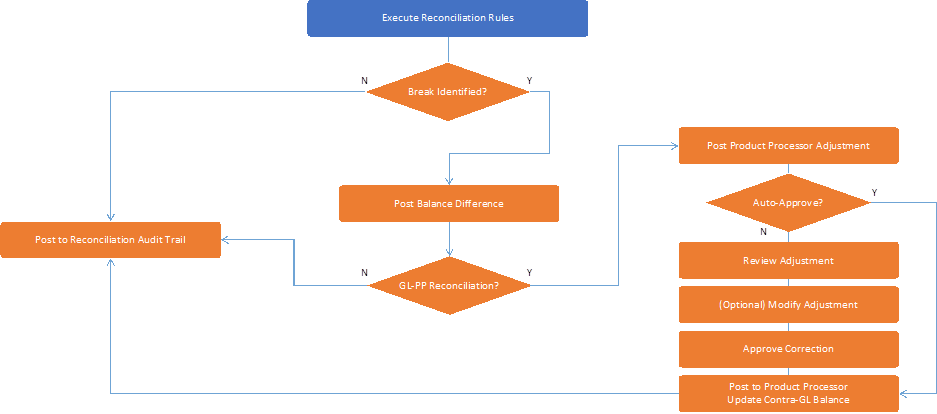

このワークフローでは、「General Ledger to Product Processor」の残高突合ルールの実行について説明します。

図 15-1 残高突合ワークフロー

図 15-2 「General Ledger to Product Processor」の残高突合ルールのワークフロー

- まず、残高突合ルールを定義および検討します。

- 突合に使用する必要がある、業務系システム・データを定義します。

- 調整を渡す前のしきいおよび調整入力下限を構成します。これは、手動突合に該当します。調整の詳細は、調整の項を参照してください。マッピングに関係する個々の商品プロセッサ(PP)に調整入力を渡すために、異なる配賦比率を固定できます。

- プロセス・モデリング・フレームワークを使用して、突合ルールを実行します。

突合差異が発生すると、調整入力が渡されます(手動)。

- 実行後に報告された突合差異がある場合、それらの差異はFACT突合差異表に入力され、その後、これらの入力が調整として記帳されます。次の2つのタイプの突合プロセスがあります:

- 手動突合プロセスでは、突合要約UIで調整をレビューし、突合入力を商品プロセス表に転記できます。手動突合の定義では、突合のコースを決定するために、GL側とPP側で入力が検索されます。これは、GLレベルの突合とマップ・レベルの突合の両方に該当します。GLレベルの突合では、GLコード・マッピングから一意のGLコードが特定されます。マップ・レベルでは、GLコードは突合定義には関与しません。手動突合定義は、単独または連結法的エンティティに使用できます。グループ内GL構造を持つ、連結GLの突合定義は、PPデータからではなく、GLデータから計算されます。したがって、PPに存在するがGLでは使用できない勘定科目は、突合定義では取得されません。

- 自動突合プロセスでは、突合入力がプロセス表に記帳されます。

- 実行後に突合差異が報告されない場合、プロセス表への突合に関して監査入力は作成されません。追加処理は不要です。

- 実行後に報告された突合差異がある場合、それらの差異はFACT突合差異表に入力され、その後、これらの入力が調整として記帳されます。次の2つのタイプの突合プロセスがあります: