遡及処理の一般ルールについて

このトピックでは、提供されている遡及計算方法の例と、グローバル ペイロールで行われる以下の処理方法について説明します。

再計算カレンダーの管理。

遡及デルタの計算と調整処理。

残高累計のロード。

再計算結果の保存。

前回の結果の取り消し。

このトピックの訂正遡及と繰越遡及の例では、これらの 2 つの方法の基本的な相違点について説明します。訂正遡及の場合、給与計算実行でのエレメントの再計算結果が、前回の計算結果に置き換わります。繰越遡及の場合、再計算結果を使用して遡及デルタを比較し、現在の期間のエレメントに対する調整としてデルタが繰り越されます。

例 1: 訂正遡及 - 例外なし

この例では、支給 1 の金額を 100 から 120 に変更、有効日は期間 1 にあり、通知は期間 2 で行われます。

|

再計算オプション |

カレンダー期間 1 |

前回の結果 (古い値) |

再計算の結果 (新しい値) |

デルタ |

古い値を新しい値に置き換えて訂正 |

繰越 Y/N |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

常時再計算 |

支給 1 |

100 |

120 |

20 |

Y |

N |

|

常時再計算 |

控除 1 (固定額) |

30 |

30 |

0 |

Y |

N |

|

非適用 |

純支給額 (セグメント累計) |

70 |

90 |

Y |

N |

|

|

非適用 |

年間累計支給 1 |

100 |

120 |

処理結果は、次のようになります。

|

カレンダー期間 2 |

現在の結果 |

遡及調整 |

|---|---|---|

|

支給 1 |

120 |

なし |

|

控除 1 (固定額) |

30 |

なし |

|

純支給額 |

90 |

なし |

|

年間累計支給 1 |

240 |

この例では、支給 1 によってのみ遡及デルタが作成されます。セグメント累計、つまり純支給額は更新されます。現在の期間に処理されるために繰り越されたエレメントはなく、支給 1 の新しい値は古い値と置き換えられています。銀行振込処理で、前回の計算 (70) と再計算 (90) の間で純支給額の差額が求められ、遡及デルタ (20) が管理されます。

例 2: 繰越遡及 - 例外なし

この例では、支給 1 の金額を 100 から 120 に変更、有効日は期間 1 にあり、通知は期間 2 で行われます。

|

再計算オプション |

カレンダー期間 1 |

前回の結果 (古い値) |

再計算の結果 (新しい値) |

デルタ |

古い値を新しい値に置き換えて訂正 |

繰越 Y/N |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

常時再計算 |

支給 1 |

100 |

120 |

20 |

非適用 |

Y |

|

常時再計算 |

控除 1 (固定額) |

30 |

30 |

0 |

非適用 |

Y |

|

非適用 |

純支給額 (セグメント累計) |

70 |

90 |

20 |

非適用 |

N |

|

非適用 |

年間累計支給 1 |

100 |

非適用 |

非適用 |

非適用 |

N |

処理結果は、次のようになります。

|

カレンダー期間 2 |

現在の結果 |

遡及調整 |

|---|---|---|

|

支給 1 |

120 |

20 |

|

控除 1 (固定額) |

30 |

なし |

|

純支給額 |

110 |

なし |

|

年間累計支給 1 |

240 |

なし |

この例では、支給 1 に対する遡及デルタは現在の期間 (期間 2) に繰り越され、支給 1 に対する調整として記録されています。

遡及方法が繰越の場合でも、期間 1 のエレメントが全て期間 2 に繰り越されるわけではありません。

純支給額累計には既に支給 1 の値が含まれているため、この累計は繰り越されません。

もし支給 1 と共に純支給額の累計も繰り越されると、現在の期間で支給 1 が 2 回勘定されることになります。

グローバル ペイロールでは、残高累計は繰り越されません。残高累計は、既に繰り越されたエレメントの値の合計であるため繰り越されません。これらを現在の期間に移動することは、誤った結果を生成することになります。

注: 遡及方法が繰越の場合でも、グローバル ペイロールではプロセス リストのエレメントが全て繰り越されるわけではありません。遡及プロセス上書きページで、個別に繰り越すエレメントを選択します。エレメントは自動的には繰り越されません。

グローバル ペイロールでは、使用している遡及方法に適したバージョン番号およびレビジョン番号がそれぞれの受給者処理ステータス レコードにタグ付けされます。これらのバージョン番号とレビジョン番号は、遡及処理によるカレンダー期間の再計算を管理する手段になります。

注: 受給者処理ステータス レコードについては、システム アーキテクチャに関するトピックで説明します。

「バッチ処理出力テーブル」を参照してください。

あるカレンダー計算に対する元の出力結果のセットに対しては、バージョン 1、レビジョン 1、つまり V1R1 が定義されます。その後、同じカレンダーに対して再計算が行われるたびに、その遡及方法によって以下のようにバージョン番号またはレビジョン番号のどちらかが増えていきます。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 訂正遡及 |

遡及方法が訂正の場合、バージョン番号は 1 増加し、レビジョン番号は 1 のままです。たとえば、最初の訂正遡及はバージョン 2、レビジョン 1 (V2R1) となります。"遡及の遡及処理" になる 2 番目の訂正遡及は、バージョン 3、レビジョン 1、つまり V3R1 となり、その後も同じようになります。 |

| 繰越遡及 |

遡及方法が繰越の場合、バージョン番号は変わらず、レビジョン番号は 1 増加します。たとえば、最初の繰越遡及はバージョン 1、レビジョン 2 (V1R2) となります。"遡及の遡及処理" になる 2 番目の繰越遡及は、バージョン 1、レビジョン 3、つまり V1R3 となり、その後も同じようになります。 |

これらの番号によって、遡及デルタの処理時にどの計算が古い値、および新しい値として使用されるかが判断されます。

遡及の遡及計算で使用されるバージョン番号とレビジョン番号

"遡及の遡及処理" が計算される場合、つまり期間がもう一度再計算される場合は、遡及方法が変更され、採番規則はより複雑になります。以下の例では、最初は繰越方法で再計算され、2 番目は繰越と訂正の組み合わせを使用して再計算される連続した 5 つの期間の例を用いて説明します。

シナリオ:

最初の遡及処理では、遡及方法は期間 3 で訂正から繰越に変更されます。2 番目の遡及処理では、遡及方法は同じ期間に繰越から訂正に変更されます。

以下の表では、期間 1 から期間 6 が P1 から P6 と表記されています。

|

説明 |

P1 |

P2 |

P3 |

P4 |

P5 |

P6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

元の計算のバージョン番号とレビジョン番号。 |

V1R1 |

V1R1 |

V1R1 |

V1R1 |

V1R1 |

V1R1 |

|

最初の再計算方法が、期間 3 で訂正から繰越に変更。 |

訂正 |

繰越 |

||||

|

最初の再計算のバージョン番号とレビジョン番号。 |

V2R1 |

V2R1 |

V1R2 |

V1R2 |

V1R2 |

V1R2 |

|

再計算方法が、期間 3 で繰越から訂正に変更。 |

繰越 |

訂正 |

||||

|

2 番目の再計算のバージョン番号とレビジョン番号。 |

V2R2 |

V2R2 |

V2R1 |

V2R1 |

V2R1 |

V2R1 |

訂正遡及に続いて繰越が行われる場合、レビジョン番号は 1 増え、バージョン番号は最後に訂正が実行されたときの値のままです。一方、繰越に続いて訂正遡及が行われる場合、バージョン番号は 1 増え、レビジョン番号は 1 に戻ります。これは、遡及デルタの計算の行われ方に重要な意味を持ちます。

「遡及デルタの計算と調整処理」を参照してください。

遡及追加でのバージョン番号とレビジョン番号

遡及追加とは、前回の総額/純額が受給者に対して存在せず、遡及処理によって、受給者処理ステータス レコードが最初に作成される場合のことです。たとえば、2 月に採用されたと思っていた受給者が実際には 1 月に採用されているとします。1 月に対する総額/純額が存在しないため、1 月が遡及で処理される際に、この期間に対する受給者処理ステータス レコードが作成され、これにバージョン番号とレビジョン番号が割り当てられる必要があります。

バージョン番号とレビジョン番号は、次のように割り当てられます。

遡及方法が繰越の場合は、番号付き遡及が追加されます。

遡及方法が繰越の場合は、レビジョン番号は 1 より大きくなります。つまり、前回の総額/純額計算が存在せず、遡及追加によって初めて総額/純額が作成されたとき、この計算が厳密には最初の総額/純額であっても、V1R2 とラベル付けされます。これは、繰越遡及は計算の元の結果を新しい結果に置き換えるのではなく、元の値を使って遡及デルタを作成するためです。V1R2 は、現在の期間に繰り越されるデルタを計算するためだけに作成されます。V1R1 は、その期間に対する正しい結果ではないため、使用されません。

遡及方法が訂正の場合は、番号付き遡及が追加されます。

遡及方法が訂正で前回の総額/純額が存在せず、遡及追加によって初めて総額/純額が作成されたとき、最初の計算は V1R1 とラベル付けされます。これは、訂正遡及では前回の支給計算結果を置き換えるためです。これは遡及デルタの作成のためだけに使用されるわけではありません。このため、期間が追加される際は、この期間が元の期間であるように処理されます。

以下の表は、遡及追加の場合、繰越遡及と訂正遡及を使用して、どのように受給者処理ステータス レコードが番号付けされるかを示しています。

シナリオ:

次の遡及追加では、期間 1 で計算された受給者が、本来はその期間で処理されるべきではなかったことがわかりました。したがって、受給者の計算は再計算 No. 2 で取り消されます。後で受給者が結局その期間に属していることがわかった場合、再計算 No. 3 に関連付けられているバージョン番号およびレビジョン番号を使用して、新しい総額/純額計算が作成されます。

例 1

|

期間/再計算 |

遡及方法 |

番号 |

|---|---|---|

|

期間 1 (元のカレンダー) |

非適用 |

V1R1 |

|

再計算 No. 1 |

訂正 |

V2R1 |

|

再計算 No. 2 |

取り消し (訂正) |

V3R1 |

|

再計算 No. 3 |

追加 (訂正) |

V4R1 |

例 2

|

期間/再計算 |

遡及方法 |

番号 |

|---|---|---|

|

期間 1 (元のカレンダー) |

非適用 |

V1R1 |

|

再計算 No. 1 |

訂正 |

V2R1 |

|

再計算 No. 2 |

取り消し (訂正) |

V3R1 |

|

再計算 No. 3 |

追加 (繰越) |

V3R2 |

例 3

|

期間/再計算 |

遡及方法 |

番号 |

|---|---|---|

|

期間 1 (元のカレンダー) |

非適用 |

V1R1 |

|

再計算 No. 1 |

繰越 |

V1R2 |

|

再計算 No. 2 |

取り消し (繰越) |

V1R3 |

|

再計算 No. 3 |

追加 (繰越) |

V1R4 |

例 4

|

期間/再計算 |

遡及方法 |

番号 |

|---|---|---|

|

期間 1 (元のカレンダー) |

非適用 |

V1R1 |

|

再計算 No. 1 |

繰越 |

V1R2 |

|

再計算 No. 2 |

取り消し (繰越) |

V1R3 |

|

再計算 No. 3 |

追加 (訂正) |

V2R1 |

このトピックでは、遡及デルタの計算方法と調整の処理方法に関する情報について説明します。

遡及デルタの計算

繰越遡及では、デルタ = 新しい値 - 古い値です。古い値は前回の計算の最後のレビジョン、つまり最大のレビジョンからの値です。

|

期間 1 |

支給 1 (E1) の値 |

デルタ |

|---|---|---|

|

V1R1 |

20 |

非適用 |

|

V1R2 |

30 |

支給 1 (V1R2) - 支給 1 (V1R1) = 10 |

|

V1R3 |

40 |

支給 1 (V1R3) - 支給 1 (V1R2) = 10 |

訂正遡及では、デルタ = 新しい値 - 古い値です。古い値は前のバージョン、レビジョン 1 からの値です。

|

期間 1 |

支給 1 の値 |

デルタ |

|---|---|---|

|

V1R1 |

20 |

非適用 |

|

V2R1 |

30 |

支給 1 (V2R1) - 支給 1 (V1R1) = 10 |

|

V3R1 |

40 |

支給 1 (V3R1) - 支給 1 (V2R1) =10 |

デルタを計算する際、支給エレメントまたは控除エレメントの古い値には、再計算期間からその期間に繰り越された調整値が含まれます。同様に、現在の期間に対して計算されたエレメントの新しい値には、前回の期間での再計算の結果として、そのエレメントに繰り越された調整値が含まれます。

|

期間 1 |

支給 1 の値 |

デルタ |

|---|---|---|

|

V1R1 |

25 (20 + 5 (調整値)) |

非適用 |

|

V1R2 |

35 (30 + 5 (調整値)) |

支給 1 (V1R2) - 支給 1 (V1R1) = 10 |

|

V1R3 |

45 (40 + 5 (調整値)) |

支給 1 (V1R3) - 支給 1 (V1R2) = 10 |

注: ルールの中には、エレメントの新しい値には、前回の処理で計算された際にそのエレメントに繰り越された調整が常に含まれるという、例外があります。この例外については、「遡及方法変更時のデルタと調整の処理」の例 3 で説明します。

繰越後の訂正遡及時のデルタの計算

繰越後に訂正遡及が行われる場合、古い値は前のバージョン番号とレビジョン 1 で定義されます。遡及の際に 2 回再計算される以下の期間の例では、最初に繰越遡及が使用され、次に訂正遡及が使用されます。期間 1 (V1R1) で支給 1 の値が 20 である場合は、最初の再計算 (V1R2) で 30 に増え、次の再計算 (V2R1) で 40 に増えます。デルタは以下の結果となります。

|

遡及方法 |

期間 1 |

支給 1 の値 |

デルタ |

|---|---|---|---|

|

非適用 |

V1R1 |

20 |

非適用 |

|

繰越 |

V1R2 |

30 |

支給 1 (V1R2) - 支給 1 (V1R1) = 10 |

|

訂正 |

V2R1 |

40 |

支給 1 (V2R1) - 支給 1 (V1R1) = 20 |

遡及方法が繰越から訂正に変更される際、V2R1 で 2 番目の遡及デルタを計算するために、前回のバージョン、レビジョン 1 での支給 1 の値 20 との差が支給 1 の新しい値 40 から引かれます。V1R2 は仮の計算であり最新の正しい値を示しているわけではないので、前回のバージョン、レビジョン 2 (V1R2) の支給 1 の値は無視されます。

調整の処理

遡及方法が繰越の場合、再計算期間全体にわたってエレメントのデルタの合計を求めることで、繰越調整が計算されます。支給キーが定義されている場合は、単一の調整値を作成するのではなく、支給キーによって計算済みデルタが合計されます。

「繰越遡及での支給キーの使い方」を参照してください。

例 1: 繰越遡及でのデルタと調整の処理

以下の "遡及の遡及処理" の例では、繰越遡及方法を使用する際に、デルタの計算および調整処理がどのように行われるかを示しています。

シナリオ:

期間 2 では、支給 1 は 10 から 20 に変更されます。最初の遡及計算では、期間 2 で期間 1 にさかのぼって処理を行います。

期間 3 では、支給 1 は 20 から 30 に変更されます。2 番目の遡及計算では、期間 3 で期間 1 にさかのぼる遡及が処理されます。

|

バージョン/レビジョン番号 |

年間累計残高のロード (年間累計残高のロード) |

期間 1 |

年間累計残高のロード |

期間 2 |

年間累計残高のロード |

期間 3 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

V1R1 |

0 をロード |

支給 1 = 10 |

10 をロード |

支給 1 = 30 (20 + 10) |

40 をロード |

支給 1 = 50 (30 0 + 10) |

|

純支給額 = 10 |

純支給額 = 30 |

純支給額 = 50 |

||||

|

年間支給 1 = 10 |

年間支給 1 = 40 |

年間支給 1 = 90 |

||||

|

V1R2 |

0 をロード |

支給 1 = 20 デルタ = 10 |

10 をロード |

支給 1 = 40 (30 + 10) デルタ = 10 |

||

|

年間支給 1 = 10 |

年間支給 1 = 40 |

|||||

|

V1R3 |

0 をロード |

支給 1 = 30 デルタ = 10 |

||||

|

年間支給 1 = 10 |

この例では、支給 1 の新しい値から古い値を引くことによって遡及デルタが計算されます。古い値は、前回の計算の最後のレビジョンとして定義されます。

最初の遡及計算:

期間 1 (V1R2): 支給 1 = 20。

デルタ = 10 [20 (V1R2) - 10 (V1R1)]。調整値として期間 2 (V1R1) に繰り越されます。

期間 2 (V1R1): 支給 1 = 30 (20 + 調整値 10)。調整値は期間 1 (V1R2) からの繰越。

2 番目の遡及計算 (遡及の遡及):

期間 1 (V1R3): 支給 1 = 30。

デルタ = 10 [30 (V1R3) - 20 (V1R2)]。調整値として期間 3 (V1R1) に繰り越されます。

期間 2 (V1R2): 支給 1 = 40 (30 + 調整値 10)。調整値は期間 2 (V1R1) からの繰越。

デルタ = 10 [40 (V1R2) - 30 (V1R1)]。調整値として期間 3 (V1R1) に繰り越されます。

期間 3 (V1R1): 支給 1 = 50 (30 + 調整値 10 + 調整値 10)。調整値は期間 1 (V1R3) と期間 2 (V1R2) からの繰越。

調整値は、全ての遡及デルタの合計になります。期間 2 (V1R1) では、支給 1 への調整値は 10 です。期間 3 (V1R1) では、支給 1 への調整値は、期間 1 (V1R3) の再計算および期間 2 (V1R2) の再計算からの調整値の合計、つまり 10 + 10 になります。

注: 期間 1 および 期間 2 は繰越遡及を使って処理されるので、年間累計はこれらの期間が再計算される各段階では更新されません。各再計算の前に残高がロードされる際に、前回の期間 V1R1 からの年間累計残高が使用されます。遡及方法が繰越の場合は、常にレビジョン 1 がロードされます。

例 2: 訂正遡及でのデルタの処理

以下の遡及の遡及処理の例では、訂正遡及を使用する際に、デルタの計算がどのように行われるかを示しています。

シナリオ:

期間 2 では、支給 1 は 10 から 20 に変更されます。最初の遡及計算では、期間 2 で期間 1 にさかのぼって処理を行います。

期間 3 では、支給 1 は 20 から 30 に変更されます。2 番目の遡及計算では、期間 3 で期間 1 にさかのぼる遡及が処理されます。

|

バージョン/レビジョン番号 |

年間累計残高のロード |

期間 1 |

年間累計残高のロード |

期間 2 |

年間累計残高のロード |

期間 3 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

V1R1 |

0 をロード |

支給 1 = 10 |

20 をロード |

支給 1 = 20 |

60 をロード |

支給 1 = 30 |

|

純支給額 = 10 |

純支給額 = 20 |

純支給額 = 30 |

||||

|

年間支給 1 = 10 |

年間支給 1 = 40 |

年間支給 1 = 90 |

||||

|

V2R1 |

0 をロード |

支給 1 = 20 デルタ = 10 |

30 をロード |

支給 1 = 30 デルタ = 10 |

||

|

純支給額 = 20 |

純支給額 = 30 |

|||||

|

年間支給 1 = 20 |

年間支給 1 = 60 |

|||||

|

V3R1 |

0 をロード |

支給 1 = 30 デルタ = 10 |

||||

|

純支給額 = 30 |

||||||

|

年間支給 1 = 30 |

この例では、支給 1 の新しい値から古い値の差を引くことによって遡及デルタが計算されます。古い値は、前回の計算の値、つまり前のバージョン、レビジョン 1 として定義されます。支給 1 のデルタは、繰り越されるように指定されません。

訂正遡及では古い値を新しい値に置き換えるため、繰越の場合にはあった支給 1 の値の調整値はありません。

最初の遡及計算:

期間 1 (V2R1): 支給 1 = 20

デルタ = 10 [20 (V2R1) - 10 (V1R1)]。古い値は新しい値に置き換えられます。

純支給額 = 銀行振込処理では、前回の計算と再計算の間で純支給額に差があるかどうかが判断されます。この例の場合、差は 10 です。

2 番目の遡及計算 (遡及の遡及):

期間 1 (V3R1): 支給 1 = 30。

デルタ = 10 [30 (V3R1) - 20 (V2R1)]。古い値は新しい値に置き換えられます。

純支給額 = 銀行振込処理では、前回の計算と再計算の間で純支給額に差があるかどうかが判断されます。この例の場合、差は 10 です。

期間 2 (V2R1): 支給 1 = 30。

デルタ = 10 [30 (V2R1) - 20 (V1R1)]。古い値は新しい値に置き換えられます。

純支給額 = 銀行振込処理では、前回の計算と再計算の間で純支給額に差があるかどうかが判断されます。この例の場合、差は 10 です。

注: 期間 1 と期間 2 は訂正遡及を使って処理されるので、年間累計はこれらの期間が再計算される各段階で更新されます。残高が各再計算の前にロードされる際は、前回の期間で最大のバージョン番号、レビジョン 1 が付いた計算から得られた残高が使用されます。

例 3: 遡及方法変更時のデルタと調整の処理

遡及デルタを計算する際には、一般的に古い値と同じ調整値を含むものとして、エレメントの新しい値が定義されます。ただし、繰越遡及を使用して期間が処理された後に、遡及方法が繰越から訂正に変更され、訂正遡及を使用して再処理される場合は、デルタの計算処理はより複雑になります。

この例では、遡及計算の方法が繰越から訂正に変更される場合について説明します。

シナリオ:

支給 1 を 10 から 30 に変更したために、期間 3 で期間 1 にさかのぼる遡及を処理します。遡及方法は繰越です。

支給 1 を 30 から 40 に変更したために、期間 4 で期間 2 にさかのぼる遡及を処理します。期間 2 で遡及方法が訂正に変更され、期間 3 で繰越に戻されます。支給 1 は、繰越例外として定義されます (期間 4 で支給 2 に繰り越されます)。

|

バージョン/レビジョン番号 |

期間 1 |

方法 |

期間 2 |

方法 |

期間 3 |

期間 4 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

V1R1 繰越 |

支給 1 = 10 |

支給 1 = 10 |

支給 1 = 70 (30 +20 + 20) |

支給 1 = 30 (40 - 10) 支給 2 = 30 |

||

|

V1R2 繰越 |

支給 1 = 30 デルタ = 20 |

支給 1 = 30 デルタ = 20 |

||||

|

V2R1 訂正 |

支給 1 = 40 デルタ = 30 |

V1R2 繰越 |

支給 1 = 60 (40 + 20) デルタ = <10> |

最初の遡及計算:

期間 1 (V1R2): 支給 1 = 30。

デルタ = 20 [30 (V1R2) – 10 (V1R1)]。調整値として期間 3 (V1R1) に繰り越されます。

期間 2 (V1R2): 支給 1 = 30。

デルタ = 20 [30 (V1R2) - 10 (V1R1)]。調整値として期間 3 (V1R1) に繰り越されます。

期間 3 (V1R2): 支給 1 = 70 (30 + 調整値 20 + 調整値 20)。調整値は期間 1 (V1R2) と期間 2 (V1R2) からの繰越。

2 番目の遡及計算 (遡及の遡及):

期間 2 (V2R1): 支給 1 = 40。

デルタ = 30 [40 (V2R1) - 10 (V1R1)]。支給 2 の調整値として期間 4 (V1R1) に繰り越されます。

期間 3 (V1R2): 支給 1 = 60 (40 + 調整値 20)。調整値は期間 1 (V1R1) からの繰越。

デルタ = <10> [60 (V1R2) - 70 (V1R1)]。調整値として期間 4 (V1R1) に繰り越されます。

期間 4 (V1R1): 支給 1 = 30 (40 - 調整値 10)。期間 3 (V1R2) からの調整と、支給 2 = 30 (期間 2 (V2R1) からの調整値)。

この例では、期間 2 での最初の遡及計算で支給 1 の値が 10 から 30 に変更され、その結果としてデルタが 20 になります。期間 2 が訂正遡及を使用して再計算される際は、支給 1 の値が 30 から 40 に増加します。新しいデルタは、遡及方法が繰越だった場合の 40 (支給 1、V2R1) - 30 (支給 1、V1R2) ではなく、40 (支給 1、V2R1) - 10 (V1R1) として計算されます。これは、訂正遡及での古い値が、前のレビジョンではなく前回の計算 (前のバージョン、レビジョン 1) として定義されるためです。

この結果によって、解決する必要のある以下のような問題が発生します。

最初の遡及計算の結果、デルタは 20 になり、期間 3 に繰り越されます。

2 番目の訂正計算の結果、デルタは 30 となり、期間 4 に繰り越されます。このデルタには、V2R1 での支給 1 (40) と、V1R2 での支給 1 の前の値 (30) の差ではなく、既に繰り越された V1R2 での支給 1 の値と V1R1 での支給 1 の値の差 (30 - 10 = 20) が含まれます。結果としてこの差額 (20) は 2 回計上されます。

これに対する補正は、以下のように行われます。その方法は、期間 3 に対するデルタの再計算方法によって異なります。エレメントの新しい値は、通常古い値と同じ調整値が含まれるよう定義されています。ただし、遡及方法が繰越から訂正に変更されるときは、2 回計上されたデルタ (この例では期間 2 の V1R2 からのデルタ) は、繰越先の期間が再計算される際に、支給 1 の新しい値には含まれません。期間 3 に対するデルタが計算されるとき、新しい値には期間 2 (V1R2) から支給 1 への調整値が含まれず、期間 1 (V1R2) からの調整値のみが含まれます。

遡及を通じてエレメントが再計算される前には、残高累計を正しい値にするために残高がロードされます。使用する遡及が繰越か訂正かによって、残高のロードに適用されるルールが異なります。

繰越遡及を使用する場合、再計算されるエレメントの残高は前回の期間の V1R1 からロードされます。

前述 (「遡及デルタの計算と調整処理」) の例 1 を使用すると、以下のようになります。

期間 1 (V1R1): 支給 1 に対して残高 0 がロードされます。これは、最初の期間であり、支給 1 はまだ計算されていません。

期間 2 (V1R1): 期間 1 (V1R1) から支給 1 の年間累計残高 (10) がロードされます。

期間 3 (V1R1): 期間 2 (V1R1) から支給 1 の年間累計残高 (40) がロードされます。

使用する遡及方法が訂正の場合は、前回の期間の最大のバージョン番号の計算から、そのエレメントに残高がロードされます。

前述 (「遡及デルタの計算と調整処理」) の例 2 を使用すると、以下のようになります。

期間 1 (V1R1): 支給 1 に対して残高 0 がロードされます。これは、最初の期間であり、支給 1 はまだ計算されていません。

期間 2 (V1R1): 期間 1 の最大のバージョン番号 (V2R1) の計算から支給 1 の年間累計残高 (20) がロードされます。

期間 2 (V2R1): 期間 1 の最大のバージョン番号 (V3R1) の計算から支給 1 の年間累計残高 (30) がロードされます。

期間 3 (V1R1): 期間 2 の最大のバージョン番号 (V2R1) の計算から支給 1 の年間累計残高 (60) がロードされます。

遡及処理では、遡及が繰り越された日付から、受給者に対して作成された各支給額が再計算されます。再計算の結果は、元の結果と比較されます。これらに差額がある場合は、以下のように処理されます。

遡及方法に関係なく、前回の結果はオーディットのために保存されます。

それぞれの受給者に対する新しい計算結果が保存されます。遡及方法が訂正の場合は、再計算済みの期間で前回の結果が新しい結果に置き換えられます。これらの結果は、その期間に対する正確な結果を表します。遡及方法が繰越の場合、これらの結果は正確な値を表さず仮の値になります。

カレンダー ID を再計算したカレンダー グループ ID によって結果が作成された再計算期間で、各セグメントに対する支給および控除の遡及デルタが GP_RSLT_DELTA に保存されます。

繰り越されるように定義されているセグメント累計デルタが保存されます。

注: 使用される遡及方法にかかわらず、全ての支給および控除のデルタは保存されます。累計デルタは、繰り越されるよう定義されていない限り保存されません。また、セグメント累計のみ繰越が可能です。

遡及デルタの計算で、新しい値から古い値を減算する方法が使用されない場合がいくつかあります。これらの場合は、遡及デルタを計算するために、古い結果が取り消され前回の計算は削除されます。その後、負の値になる結果がその期間に対して生成される新しい値に (これらが同一の支給キーを持つ限り) 加えられます。この結果は、遡及方法が繰越であれば、現在の期間に繰り越されます。

取り消しを使用する状況を以下に示します。

再計算期間のセグメント日が、前回の期間のセグメント日と一致しない場合。

再計算された期間およびセグメントの支給キーが、前回の期間およびセグメントと一致しない場合。

この場合、現在の期間内の適切なスライスまたはセグメントに繰り越される前に、支給キーによってデルタが合計されます (つまり、同一の支給キーを持つデルタのみが合計されます)。

カレンダーの一部として計算された受給者が、後でそのカレンダーに属さないことがわかった場合。

この場合、受給者の前回の計算結果は取り消されます。たとえば、この状況は、受給者が 1 月に異動したのに 2 月までその異動が記録されなかったというような、異動状況の遡及で発生します。1 月の期間は、完全に取り消す必要があります。

次の例で、より選択的に前回の結果を取り消す必要がある状況について説明します。

前回の期間から繰り越された、受給者の支給額に対する調整が存在するカレンダー期間で、遡及計算が実行されるとします。この場合、受給者は調整額を現在の支給に追加して受け取っています。後に、この受給者は、このカレンダーから取り消される必要があることがわかりました。このような状況では、これらの調整額は取り消されないカレンダーから得られるので、取り消されるカレンダーに繰り越される調整額を保存しておく必要があります。このシステムは、このような状況を認識するようにあらかじめプログラムされているので、繰り越された調整額は保存されます。

グローバル ペイロールでは、支給元の遡及制限ページを使用して、遡及処理の遡及期間制限と対象期間制限のデフォルト値を設定します。これらのデフォルト値によって、支給元に関連付けられた処理済みの (クローズ) カレンダーを再計算するときに遡及できる期間と、受給者が非アクティブになってから、遡及処理が可能な期間を指定します。

遡及処理できる期間は、支給元の遡及制限ページで定義された遡及期間制限と以下のシステム日付を比較して決定されます。

トリガ有効日。

この日付、つまり遡及処理のトリガとなる変更の有効日によって、データを再計算する際にさかのぼる期間の理論上の制限が設定されます。処理される期間が決定される際、遡及期間制限日はトリガ有効日より優先されます。たとえば、トリガ有効日が 1990 年 1 月 1 日で、遡及期間制限日が 1995 年 1 月 1 日の場合は、遡及期間制限日によってこの日以前の全ての計算が停止されます。反対に、遡及期間制限が 1990 年 1 月 1 日で、トリガ有効日が 1995 月 1 月 1 日の場合は、トリガ有効日によって再計算される期間数が設定されます。

遡及処理の開始日。

グローバル ペイロール システムで受給者について入力した日付です。遡及処理の開始日より前に再計算される履歴データがないため、トリガ有効日や遡及期間制限日の日付がどのようなものでも、この日付が優先されます。

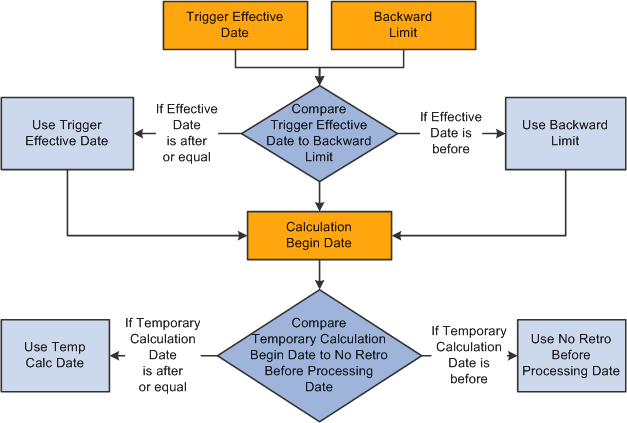

画像: 再計算される過去の期間数を決める日付の相互関係

この図は、再計算される過去の期間数を決める日付の相互関係を表しています。

グローバル ペイロール システムでは、最初の再計算期間は、まずトリガ有効日と遡及期間制限日を比較し、その後、両方の日付と計算開始日を比較して決定されます。

対象期間制限を決定するプロセスは、遡及期間制限を決定するプロセスよりも簡単です。なぜなら、トリガ有効日が対象期間制限と遡及処理の開始日のいずれとも比較されないからです。支給元の遡及制限ページで定義された対象期間制限内に受給者が入っているかどうかのみ判別する必要があります。受給者がこれらの制限に含まれている場合、再計算を行う過去の期間数を決定する際に遡及期間制限が適用されます。

対象期間制限を適用するには、受給者は全ての職務で非アクティブである必要があります。職務レコード上の EMPL_STATUS が受給者のステータスの確認に使用されます。EMPL_STATUS の値が、[D] (死亡)、[R] (退職)、[T] (雇用終了)、[V] (雇用終了 - 年金支給)、または [X] (退職 - 年金管理) のとき、従業員は非アクティブと考えられます。受給者が複数の職務を兼務している場合は、戻される全ての行の中で最も新しい有効日が非アクティブ日として使用されます。