この章の情報は、ブロック・ストレージ・データベースのみに適用され、集約ストレージ・データベースとは関係がありません。集約ストレージとブロック・ストレージの比較。も参照してください。

時系列計算では、アウトラインに動的時系列メンバーが定義されていることを前提とします。時系列データの計算は、期間の最初と最後の値を計算して在庫を追跡したり、期間累計の値を計算したりするときに役に立ちます。

勘定科目タグが付けられた次元で、タイム・バランス・タグと差異レポート・タグを使用することで、勘定科目データでのタイム・バランス計算の実行方法をEssbaseに指定できます。

Essbaseでは、通常、親の子に設定されている式を集計または計算することによって、時間タグが付けられた次元を計算します。ただし、タイム・バランス・タグや差異レポート・タグなどの勘定科目タグを使用して、別の種類の値を集計できます。たとえば、会計次元の親メンバーに期首のタイム・バランス・プロパティのタグを設定した場合、Essbaseでは、メンバーの最初の子の値を集計することによってメンバーを計算します。たとえば、Sample.Basicデータベースのメジャー次元(会計次元)のOpening Inventoryメンバーには、期首のタイム・バランス・プロパティが設定されています。このメンバーは、期間の初めの在庫を表します。期間がQtr1の場合、Opening Inventoryは、Jan (Qtr1分岐の最初のメンバー)の初めに使用可能な在庫を表します。

勘定科目タグを使用するには、勘定科目タグが付けられた次元と時間タグが付けられた次元が必要です。勘定科目タグが付けられた次元のメンバーには、期首、期末および平均タグ(タイム・バランス・プロパティ)、および支出タグ(差異レポート・プロパティ)のみを使用します。時間と勘定科目タグが付けられた次元は、密次元でも疎次元でもかまいません。

タイム・バランス勘定科目メンバーのセルの場合、^集計演算子が設定された時間次元以外の次元のメンバーは、平均の計算から除外されます; ただし、そのメンバーは、期首と期末の計算では対象となります。

高機能計算を使用している場合、データベース・アウトラインの勘定科目タグを変更しても、Essbaseによってデータベースは再構築されません。必要なデータ値を再計算するようにEssbaseに明示的に指定する必要があります。式または勘定科目プロパティの変更を参照してください。 |

次元に勘定科目タグを付けると、その次元に勘定科目タグが付けられたメンバーが存在することがEssbaseで認識されます。次元に時間タグを付けると、その次元が勘定科目タグの期間の基準となる次元であることがEssbaseで認識されます。

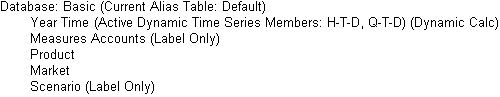

図129に示すように、メジャー次元に勘定科目タグが付けられ、年次元に時間タグが付けられています。

会計次元メンバーの場合、各期間の期末の値を次のレベルに上げるようにEssbaseを設定できます。各期間の期末の値をレポートするには、メンバーのタイム・バランス・プロパティを期末に設定します(タグはデータベース・アウトラインでは「TB Last」と表示されます)。

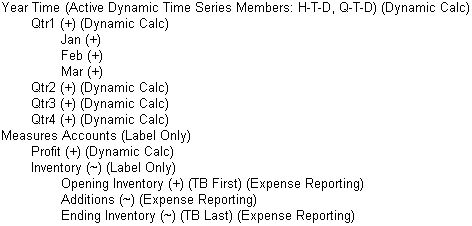

図130に示すように、勘定科目メンバーEnding Inventoryは「TB Last」でタグ付けされています。Ending Inventoryは、各四半期の最後の月の値を集計し、その月の親の値に使用します。たとえば、第1四半期の値は3月の値と同じです。

勘定科目メンバーに「期末」のタグを付ける方法は、タイム・バランス・プロパティの設定を参照してください。

デフォルトでは、Essbaseでは親の値を計算するときに#MISSING値またはゼロ(0)値はスキップされません。この値をスキップするように選択できます。#MISSING値をスキップする方法と理由は、#MISSING値とゼロ値のスキップを参照してください。

会計次元メンバーの場合、各期間の期首の値を次のレベルに上げるようにEssbaseを設定できます。各期間の期首の値をレポートするには、メンバーのタイム・バランス・プロパティを期首に設定します(タグはデータベース・アウトラインでは「TB First」と表示されます)。

図131に示すように、勘定科目メンバーOpening Inventoryは「TB First」でタグ付けされています。Opening Inventoryは、各四半期の最初の月の値を集計し、その月の親の値に使用します。たとえば、第1四半期の値は1月の値と同じです。

勘定科目メンバーに「期首」のタグを付ける方法は、タイム・バランス・プロパティの設定を参照してください。

デフォルトでは、Essbaseでは親の値を計算するときに#MISSING値またはゼロ(0)値はスキップされません。この値をスキップするように選択できます。#MISSING値とゼロ値のスキップを参照してください。

勘定科目メンバーの場合、期間の値を平均して、その平均値を1つ上のレベルに集計するようにEssbaseを設定できます。たとえば、1月、2月および3月の値を平均し、第1四半期の値としてその値を使用するようにEssbaseを設定できます。各期間の平均値をレポートするには、メンバーのタイム・バランス・プロパティを平均に設定します。

勘定科目メンバーに「平均」のタグを付ける方法は、タイム・バランス・プロパティの設定を参照してください。

デフォルトでは、Essbaseでは親の値を計算するときに#MISSING値またはゼロ(0)値はスキップされません。このため、平均を計算するときにEssbaseでは、子の値を集約して、子の数で割ります。このとき、子に#MISSING値またはゼロ値があるかどうかは考慮されません。#MISSING値とゼロ値をスキップするようにEssbaseを設定できます。#MISSING値とゼロ値のスキップを参照してください。

タイム・バランス計算を行うときに#MISSING値とゼロ(0)値を処理する方法をEssbaseで指定できます。#MISSING値は、Essbaseのマーカーの1つで、この場所にデータが存在しない、データに有効な値が含まれていない、またはデータが入力されていないことを示します。

デフォルトでは、Essbaseでは親の値を計算するときに、#MISSING値または0(ゼロ)値はスキップされません。

スキップ・プロパティを設定して、このデフォルトを上書きできます。スキップ・プロパティの設定を参照してください。

たとえば、会計次元メンバーに「期末」および「#Missingのスキップ」のタグを付けた場合、Essbaseでは最後の欠落していない子が親に集計されます。表77の例で説明します:

勘定科目に「平均」および「#Missingのスキップ」のタグを付けると、勘定科目に「平均」および「スキップしない」のタグを付けた場合とは異なる結果が得られます。「平均」および「スキップしない」で実行される計算では、データがスキップされないので正しい結果を得ることができます。ただし、子を持つ親の親は、平均を合計することによって集計されるので、「平均」および「#Missingのスキップ」のタグが付いた勘定科目の計算では、正しい結果を得ることができません。ただし、「動的計算」タグまたは「2パス」タグを使用している場合を除きます。

表78は、会計次元メンバーに関するタイム・バランス(TB)の「期首」、「期末」および「平均」タグに基づいてEssbaseで時間次元を集計する方法を示しています。

時間次元または会計次元に基づいてメンバー式を設定した場合、その式は、タイム・バランス計算によって上書きされる可能性があります。

表79は、期首在庫に「期首」のタグが付けられた例を示しています:

期首在庫に「期首」のタグが付けられているので、Essbaseでは、1月の期首在庫の値を取得して、第1四半期の期首在庫を計算します。データベース・アウトラインで、第1四半期に設定されているメンバー式は、このタイム・バランス計算によって上書きされます。

データの期間累計値を計算できます。たとえば、当月までの当四半期の売上高を計算できます。当月が5月の場合に、標準カレンダの四半期を使用すると、四半期合計は4月と5月の値の合計になります。

ここでは、動的時系列メンバーを使用して、期間累計値を動的に計算する方法を説明します。動的時系列メンバーの使用は、ほとんどの場合において最も効率的な方法です。たとえば、期間累計値の計算を参照してください。

期間累計値を動的に計算するには、時間のタグが付けられた次元で期間に動的時系列メンバーを使用する必要があります。会計次元と時間次元の指定を参照してください。

動的時系列メンバーは、データベース・アウトラインに直接作成しません。かわりに、事前定義済の動的時系列メンバーを使用可能にし、適切な世代番号と関連付けます。

たとえば、四半期間累計値を計算するには、Q-T-Dメンバーを使用可能にして、そのメンバーを動的時系列メンバーを適用する世代に関連付けます。Sample.Basicでは、四半期を含んでいる世代は世代番号2です。この世代番号は第1四半期、第2四半期、第3四半期および第4四半期を含んでいます。Essbaseでは、Q-T-Dという動的時系列メンバーを作成し、そのメンバーを世代2に関連付けます。Q-T-Dメンバーは、四半期の当月までの月次の値を計算します。動的時系列メンバーを使用可能にするを参照してください。

動的時系列メンバーはデータベース・アウトラインにメンバーとして表示されません。ただし、Essbaseによって、現在アクティブな動的時系列メンバーが時間次元のコメントにリスト表示されます。図132のアウトラインでは、H-T-D(累計)とQ-T-D(四半期間累計)がアクティブです。H-T-Dは世代1に関連付けられ、Q-T-Dは世代2に関連付けられています。

Essbaseには、次の8個の事前定義の動的時系列メンバーが用意されています:

これらのメンバーは、最大8レベルの期間累計レポートを提供します。使用するメンバーの数と種類は、データとデータベース・アウトラインによって異なります。

たとえば、データベースに1時間ごと、日次、週次、月次、四半期ごとおよび年次のデータが保管されている場合は、日次累計(D-T-D)、週次累計(W-T-D)、月次累計(M-T-D)、四半期間累計(Q-T-D)、年次累計(Y-T-D)の情報をレポートできます。

データベースに過去5年間の月次データが保管されている場合は、特定の年までの年次累計(Y-T-D)と累計(H-T-D)の情報をレポートできます。

データベースで季節のデータを追跡している場合は、期間累計(P-T-D)または季節累計(S-T-D)の情報をレポートできます。

動的時系列メンバーは、データに関係なく、時間次元の最上位の世代番号以外であればどの世代にも関連付けることができます。たとえば、P-T-Dメンバーを使用して四半期間累計情報をレポートできます。動的時系列メンバーを時間次元のレベル0メンバーに関連付けることはできません。

動的計算用に設定されたメンバーを動的時系列計算で使用する場合は、これらのメンバーにタイム・バランス・プロパティ(期首、期末、平均、#Missingのスキップ)を割り当てないことをお薦めします。割り当てた場合、会計次元の親メンバーについて間違った値を取得する可能性があります。 |

動的時系列メンバーを使用するには、そのメンバーを使用可能にする必要があります。必要に応じて、動的時系列メンバーの別名を指定できます。動的時系列メンバーの別名の指定を参照してください。

動的時系列メンバーを使用可能にする方法は、『Oracle Essbase Administration Servicesオンライン・ヘルプ』の「動的時系列メンバーを使用可能にする」を参照してください。

動的時系列メンバーを使用可能にする方法は、『Oracle Essbase Administration Servicesオンライン・ヘルプ』の「動的時系列メンバーを使用可能にする」を参照してください。

データベース・アウトラインで動的時系列メンバーを使用可能にすると、Essbaseでは時間のタグが付けられた次元にコメントが追加されます。たとえば、次のSample.Basicの年次元には、H-T-DとQ-T-Dが定義されています:

Year Time (Active Dynamic Time Series Members: H-T-D, Q-T-D) (Dynamic Calc)

事前定義の動的時系列メンバーに別名を指定できます。たとえば、Q-T-D動的時系列メンバーの別名としてQtrToDateを指定できます。その別名を使用して、Smart Viewまたはレポートで、動的時系列メンバーを取得できます。

動的時系列メンバーごとに最大8個の別名を作成できます。Essbaseでは、各別名は指定した動的時系列別名テーブルに保存されます。

別名の指定および表示の詳細は、別名の設定を参照してください。

動的時系列メンバーを使用可能にして、そのメンバーを世代番号に関連付けると、Essbaseによってその世代番号の事前定義の世代名が作成されます。世代およびレベルの命名を参照してください。

表80は、動的時系列メンバーとそれに対応する世代名を示しています:

このメンバーと世代名は、Essbaseで使用するために予約されています。いずれかの世代名を使用して時間次元に世代名を作成すると、Essbaseによって対応する動的時系列メンバーが自動的に作成され、使用可能になります。

たとえば、Sample.Basicで、世代番号2に対して四半期という世代名を作成できます。四半期には、第1四半期メンバー、第2四半期メンバーなどの四半期ごとのデータが含まれます。世代名四半期を作成すると、Essbaseで動的時系列メンバーQ-T-Dが自動的に作成され、使用可能になります。

動的時系列メンバーを取得するときには、期間累計値を計算する期間をEssbaseで指定する必要があります。この期間は、最新期間と呼ばれ、時間次元のレベル0メンバーである必要があります。

図133の例では、「Q-T-D(May)」に、「Apr」と「May」の値の加算(8644 + 8929 = 17573)によって得られる「May」の期間累計値が表示されています。

動的時系列メンバーを含むアウトラインの透過パーティションでのクエリー時間を最適化するには、essbase.cfgの設定TARGETTIMESERIESOPTを使用します。

『Oracle Essbaseテクニカル・リファレンス』およびパーティションの作成および管理。を参照してください。