控除エレメントの定義

控除エレメントを定義するには、控除コンポーネント (GP_DEDUCTION) を使用します。

|

ページ名 |

定義名 |

用途 |

|---|---|---|

|

GP_PIN |

エレメント名を付け、基本パラメータを定義します。 |

|

|

GP_PIN_USR_FLD_SEC |

ユーザー フィールドを定義して、個別のインスタンスをエレメントに作成します。 |

|

|

GP_ERN_DED_CALC |

控除エレメントの計算ルールを定義します。 |

|

|

GP_ERN_DED_RND |

控除エレメントの端数処理オプションおよび比例配分オプションを指定します。 |

|

|

GP_ERN_DED_ARR |

純支給額が控除額より少ないときの処理方法、延滞残高がある場合の、延滞の回収方法、およびサードパーティのシステムを使用する受取人への支払方法を指定します。 |

|

|

GP_AUTOGEN_ACUM |

控除エレメントの自動作成累計の特性を定義します。 |

|

|

GP_ERN_DED_ACM_SEC |

自動的に作成される累計を定義します。 |

|

|

GP_AUTOGEN_SEC |

控除エレメントに対して自動的に作成されたコンポーネントと累計が表示されます。 |

|

|

GP_ERN_DED_AC_ADDL |

控除エレメントの累計先となる、システムに定義済みの累計を指定します。 |

|

|

GP_RCP_DED |

控除の一般受取人を選択します。税務署など、特定の控除に対して受給者から源泉徴収される金額の全てを受け取る組織を指定します。 |

|

|

GP_ELM_DFN_SOVR |

控除エレメントの定義で使用されている特定のサポート エレメント、または控除の定義に含まれていないサポート エレメントの値を上書きします。 |

控除とは、個人の給与から差し引かれる給与計算の要素のことです。控除には、任意控除と法定控除があります。任意控除には、退職プラン、企業の株式購入、組合費、駐車代などの控除があります。法定控除には、税や差し押さえなどの控除があります。

控除エレメントを作成するには、次の手順に従います。

控除名、計算ルール、端数処理と比例配分ルール、累計、およびサポートエレメント上書きを、必要に応じて定義します。

注: 控除エレメント定義で使用するページは、支給エレメント定義のページとほぼ同じです。

純支給額が控除額に満たない場合に適用するルールを定義します。

これらのルールを定義するには、控除の延滞ページを使用します。延滞を使用すると、純支給額が不足しているために今回の給与計算の実行から差し引けない控除を保存できます。つまり、延滞には将来控除される金額が保存されます。

必要に応じて、控除の受取人ページで、控除の一般受取人を指定します。

注: このセクションでは、控除コンポーネントに固有のページについてのみ説明します。支給コンポーネントと控除コンポーネントの両方に共通するページについては、このトピックの支給についてのトピックで説明されています。

控除エレメントを定義する際に、受給者の純支給額が控除の合計額より少ない場合はどうするかを定義します。また、その控除できなかった金額、つまり延滞額の回収方法も設定できます。

注: 控除を定義する前に、控除の延滞ページにある機能を使用するか、これらの機能をユーザー自身で処理するかを決める必要があります。

純支給額の確認

純支給額の確認機能を使用すると、控除後の純支給額がマイナス、または定義された下限額未満になるような控除は行われなくなります。システムに用意されている延滞管理機能および回収機能を使用するには、純支給額の確認機能を有効にする必要があります。純支給額の確認を使用しない場合、受給者の純支給額がマイナスになっても、常に控除の合計額が差し引かれます。また、延滞処理のオプションは全て使用できません。

純支給額の確認を使用すると、純支給額が控除の合計額より少ないときの控除の順序を指定することができます。選択肢は以下のとおりです。

処理順序

優先順位

処理順序の場合は、セクションの処理中に検出された控除の順序が参照されます。この順序は、セクションに割り当てられた控除の連番によって決まります。控除を計算するときに、受給者の純支給額が控除額より多いかどうかが即座に確認されます。純支給額が足りない場合、控除の延滞ページの定義に従って、金額の一部を控除するか、まったく控除しないかが決められます。

優先順位の場合は、控除の延滞ページで割り当てられた控除の相対優先番号が参照されます。優先順位に基づいて純支給額の確認を行う場合、まず純支給額の確認なしの処理順序で全ての控除が計算されます。その後、純支給額累計が確認されます。純支給額がゼロまたは定義された下限額より大きい場合は、処理が終了します。そうでない場合は、優先順位の最も低い控除を調整して、純支給額が足りているかどうかが確認されます。純支給額がゼロまたは定義された下限額を超えるまで、優先順位の低い控除から順にこの処理が繰り返されます。優先順位による純支給額確認は反復処理を必要とするので、サブ プロセス セクションでのみ使用できます。

注: 優先順位による純支給額確認は、控除の処理順序と優先順位が異なる場合に使用すると便利です。たとえば、税引き前の控除の場合、正しい純支給額を算出するには、税計算の前に変換を行う必要があります。しかし、税計算の後に処理される差し押さえの控除の方が、税引き前の控除よりも重要となる場合があります。

注: 通常、特定の給与計算の実行で使用される純支給額の確認方法は 1 つだけです。

処理順序による純支給額の確認と優先順位による純支給額の確認の違いを、次の例で説明します。

例: 処理順序による純支給額の確認

次の表は、処理順序に基づいた純支給額の確認 (NPV) の処理結果を表しています。それぞれの控除は、純支給額がマイナスの値になった場合に、部分控除を認めるように定義されているとします。

|

処理順序 |

常時再計算 |

金額 (純支給額の確認前) |

変換済金額 |

未控除額 |

純支給残額 |

|---|---|---|---|---|---|

|

給与 |

9,000 |

||||

|

車両手当 |

9,000 |

||||

|

健康保険 |

N |

500 |

500 |

0 |

8,500 |

|

年金 |

N |

1,500 |

1,500 |

0 |

7,000 |

|

税 1 |

Y |

2,240 |

2,240 |

0 |

4,760 |

|

税 2 |

Y |

720 |

720 |

0 |

4,040 |

|

組合費 |

N |

500 |

500 |

0 |

3,540 |

|

駐車代 |

N |

300 |

300 |

0 |

3,240 |

|

差し押さえ 1 |

Y |

1,208 |

1,208 |

0 |

2,032 |

|

差し押さえ 2 |

N |

3,000 |

2,032 |

968 |

0 |

この例の場合、純支給額は差し押さえ 2 以外の全ての控除をカバーしています。差し押さえ 2 については、部分控除を差し引くことができます (3,000 - 2,032 = 968)。

例: 優先順位による純支給額の確認

次の表は、優先順位に基づいた純支給額の確認 (NPV) を行う場合の、最初の処理結果を表しています。純支給額の確認は、サブプロセスの最初の処理では行われません。

|

処理順序 |

常時再計算 |

金額 (純支給額の確認前) |

変換済金額 |

未控除額 |

純支給残額 |

|---|---|---|---|---|---|

|

給与 |

9,000 |

||||

|

車両手当 |

9,000 |

||||

|

健康保険 |

N |

500 |

500 |

0 |

8,500 |

|

年金 |

N |

1,500 |

1,500 |

0 |

7,000 |

|

税 1 |

Y |

2,240 |

2,240 |

0 |

4,760 |

|

税 2 |

Y |

720 |

720 |

0 |

4,040 |

|

組合費 |

N |

500 |

500 |

0 |

3,540 |

|

駐車代 |

N |

300 |

300 |

0 |

3,240 |

|

差し押さえ 1 |

Y |

1,208 |

1,208 |

0 |

2,032 |

|

差し押さえ 2 |

N |

3,000 |

3,000 |

0 |

-968 |

注: 車両手当は、現物の支給です。課税対象総額には含まれますが、純支給額には含まれません。

純支給残額がマイナスなので、もう一度処理が行われます。2 度目の処理では、優先順位の最も低い、つまり優先順位番号が最も大きい駐車代に対して純支給額の確認が行われます。まず、駐車代の最初の処理の値が戻されます。控除名ページの [常時再計算] チェック ボックスで定義した控除の再計算ルールが常に参照されます。そのため、2 度目の処理では、駐車代は再計算されずに純支給額の確認が行われます。

|

処理順序 |

常時再計算 |

未控除の場合の純支給額 |

金額 (純支給額の確認前) |

変換済金額 |

未控除額 |

純支給残額 |

優先度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

給与 |

-968 |

||||||

|

車両手当 |

-968 |

||||||

|

健康保険 |

N |

500 |

500 |

0 |

-968 |

450 |

|

|

年金 |

N |

1,500 |

1,500 |

0 |

-968 |

500 |

|

|

税 1 |

Y |

2,240 |

2,240 |

0 |

-968 |

100 |

|

|

税 2 |

Y |

720 |

720 |

0 |

-968 |

100 |

|

|

組合費 |

N |

500 |

500 |

0 |

-968 |

700 |

|

|

駐車代 |

N |

-668 |

300 |

0 |

300 |

-668 |

800 |

|

差し押さえ 1 |

Y |

1,208 |

1,208 |

0 |

-668 |

225 |

|

|

差し押さえ 2 |

N |

3,000 |

3,000 |

0 |

-668 |

225 |

2 度目の処理の後でも、純支給残額はマイナスです。駐車代はこれ以上減額できないので、優先順位リストから除外されます。次のループでは、優先順位の最も低い控除は組合費になります。駐車代がスキップされること以外はまったく同じ再計算ロジックが実行され、組合費が純支給額の確認処理の対象となります。組合費の次は、年金の控除が評価されます。この処理は、純支給残額がゼロ以上になるまで繰り返されます。

注: パフォーマンスを向上させるには、税引き後の控除全てに同じ優先順位番号を割り当てて、同じ処理の中でまとめて変更するようにします。

優先順位による純支給額確認の設定手順

控除の優先順位に基づいて純支給額の確認が行われるようにするには、処理順序による純支給額の確認では必要とされない設定をいくつか行う必要があります。

純支給額の確認で優先順位を使用するには、次の設定手順に従います。

純支給額の確認のためのフォーミュラを定義します。

全ての控除が処理順序に従って計算された後で、優先順位の低い控除 (優先順位番号の大きいもの) から順に、このフォーミュラが変換されます。このフォーミュラは、エレメントの計算または純支給額の確認 (あるいはその両方) を行うか、またはエレメントの計算をスキップするかを指示する値を返します。フォーミュラ作成のガイドラインについては、「エレメント処理の定義」のトピックで説明されています。

純支給額確認フォーミュラを、適用する国に割り当てます。

国別設定の国ページの [純支給額確認フォーミュラ] フィールドで、このフォーミュラを選択します。

控除の延滞ページで、控除の優先順位を指定します。

サブプロセス セクションに控除を登録します。

このサブプロセス セクションでは、[優先順位による純支給額確認] をオンにする必要があります。

延滞コンポーネントと累計

控除エレメントを作成すると、純支給額の確認の実行を指定したかどうかにかかわらず、延滞処理に対する 3 つのコンポーネント エレメントと延滞残高累計が自動的に作成されます。次に説明する、これらのコンポーネントは、純支給額の確認機能が使用される場合にのみ、自動的に更新されます。

未控除額

このコンポーネントでは、現在の支給期間に対する純支給額累計の下限額を超過した控除金額が保存されます。

注: 純支給額累計は、プロセス リスト コンポーネント (GP_PROCESS) の定義ページで定義します。

回収額

このコンポーネントでは、延滞残高のうち現在の支給期間で回収される金額が保存されます。回収額には、現在の支給期間の未控除額は含まれません。

延滞加算額

控除の延滞ページで、[控除延滞を認める] チェック ボックスをオンにすると、延滞加算額が未控除額と等しくなります。

延滞残高

この累計では、受給者の延滞額の追跡管理を行います。延滞加算額コンポーネントの値が、この残高累計に加算されます。回収額コンポーネントの値は、この残高累計から減算されます。

延滞処理方法

純支給額が控除の合計額より少ない場合、部分的に控除するか、またはまったく控除しないようにすることができます。控除の延滞ページの [純支給額確認方法] グループ ボックスでオプションを指定します。以下の 2 つの例は、それぞれの処理方法による計算結果を示しています。

延滞処理の例 1: [部分控除を認める] チェック ボックスがオフの場合

[部分控除を認める] チェック ボックスがオフの場合、現在の支給期間に対し、純支給額が控除の合計額より多い場合にのみ控除が行われます。控除額全体を差し引くことができない場合、控除の合計額が延滞残高に加算されます。次の表は、この例の純支給額、控除額、および延滞額の一覧です。

|

現在の純支給残額 |

控除 |

開始時の延滞残高 |

|---|---|---|

|

100 |

120 |

50 |

処理手順は次のとおりです。

控除額 120 を未控除額に加算します。

[控除延滞を認める] チェック ボックスがオンの場合、控除額 120 を延滞加算額に加算します。

控除額をゼロにします。

開始時の延滞残高 50 を回収額に移動します。

開始時の延滞残高 50 を控除額に移動、つまり、回収額を控除額に加算します。

次の表は、処理後の値の一覧です。

|

控除 |

未控除額 |

延滞加算額 |

終了時の延滞残高 |

|---|---|---|---|

|

50 |

120 |

120 |

120 |

変換後の控除エレメントの値は、控除額と回収額の合計になります。

延滞処理の例 2:

1 月の控除前の純支給残額 = 50

次の控除があります。

D1 = 25、部分控除を認める。

D2 = 50、全額控除のみ。

D3 = 50、部分控除を認める。

次の表は、控除 D1、D2、および D3 の延滞処理における計算値の一覧です。

|

控除エレメント |

変換済 金額 |

未控除額 |

延滞加算額 |

回収額 |

終了時の延滞残高 |

累計YTD 値 |

振替 金額 |

最終純支給額 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

D1 |

25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

25 |

25 |

25 |

|

D2 |

0 |

50 |

50 |

0 |

50 |

0 |

0 |

25 |

|

D3 |

25 |

25 |

25 |

0 |

25 |

25 |

25 |

0 |

1 月の最終純支給額 = 0

2 月の控除前の純支給額 = 110

次の表は、控除 D1、D2、および D3 の延滞処理における、2 月の計算値の一覧です。

|

控除エレメント |

変換済 金額 |

未控除額 |

延滞加算額 |

回収 額 |

終了時の延滞残高 |

累計YTD 値 |

振替 金額 |

最終純支給額 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

D1 |

25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

50 |

25 |

85 |

|

D2 |

85* |

0 |

0 |

35 |

15 |

85 |

85 |

0 |

|

D3 |

0 |

50 |

50 |

0 |

75 |

25 |

0 |

0 |

* 50 + 35 = 85 (現在の控除額 + 回収可能な延滞残高の金額)

2 月の最終純支給額 = 0

延滞と分割

期間が分割され、最初のセグメントで控除が延滞になると、後に続くセグメントでその延滞の回収が試みられます。

純支給額の確認と遡及処理

純支給額の確認の前に、遡及調整額が控除額に加算されます。純支給額がこの調整額をカバーできない場合、カバーできなかった金額は全て未控除額に加算されます。

延滞処理では、基本的に次の 2 つの状況を考慮する必要があります。

ある支給期間に対し、最初は延滞が計算されたが、その後の遡及処理で延滞が計算されない場合。

ある支給期間に対し、最初は延滞が計算されなかったが、その後の遡及処理で延滞が計算される場合。

延滞および遡及処理の繰越について、基本的なルールを以下に示します。

繰り越されるエレメントに基づいているエレメントの場合、同じように "繰り越し" で動作するようには設定しません。

別のエレメントに基づいているエレメントが控除の場合は、以下のようになります。

繰り越されないエレメントに基づいている控除は繰り越します。

繰り越されるエレメントに基づいている控除は繰り越しません。

注: 延滞累計を定義する場合は、累計のレベル ページの [訂正を使用] チェック ボックスを常にオンにしておくことをお勧めします。これは、累計に含まれるコンポーネントがそれ自身はデルタを生成しないためで、累計が繰り越し処理される場合に二重計上が非常に発生しやすくなります。

「累計について」および「遡及方法について」を参照してください。

延滞と遡及処理の繰り越しの例

次の例では、他のエレメントに基づくエレメントを設定する方法と、それらが遡及処理でどのように処理されるのかを説明します。ここでは特に、前回の期間の延滞を再計算する際の説明をしていますが、この説明は相互に関連するエレメントを再計算するあらゆる状況に当てはめることができます。

この例では、繰り越しの遡及方法を使用しているとします。遡及処理の繰り越しでは、全てのエレメントが自動的に繰り越されるわけではなく、繰り越すエレメントを手動で選択する必要があります。また、他のエレメントに関連付けられている控除があるときは、一定の設定ルールに従います。次の例では、一般的な設定について説明します。

この例では、以下のように設定されているとします。

1 月と 2 月の 2 つの支給期間があります。

2 月には、1 月に対する遡及支払いを行います。

以下のエレメントが含まれています。

E1: 固定額 (数値) = 100。

D2: 固定額 (数値) = 95。

D1: ベース×パーセント (ベースは支給 (E1)、パーセントは数値 (10%)。したがって、D1 = E1 × 10%)。

その他のエレメント定義:

E1: 遡及再計算オプション = 常時再計算

D2: 遡及再計算オプション = 再計算しない

D1: 遡及再計算オプション = 再計算しない

1 月の E1 に対する遡及調整額は 100 です。受給者には総額で 200 が支給されています。2 月に繰り越されるデルタ 100 があります。

次の表に、E1、D1、D2、D1_ANT (未控除額)、D1_PBK (回収額)、D1_ATAR (延滞加算額)、D1_ARR (延滞累計) について、1 月と 2 月の 2 か月間に対する、再計算前および再計算後の金額を示します。2 月は現在の期間なので、2 月の再計算値はありません。

|

エレメント |

遡及再計算オプション |

1 月 - 再計算前の値 |

1 月 - 再計算後の値 |

2 月 |

|---|---|---|---|---|

|

E1 |

常時再計算 |

100 |

200 (デルタ 100) |

300 (200 + 1 月から繰り越しのデルタ 100) |

|

D2 |

再計算しない |

95 |

95 |

95 |

|

D1 |

再計算しない |

5 |

5 |

35 (30 + 回収額 5) |

|

D1_ANT |

再計算しない |

5 |

5 |

0 |

|

D1_PBK |

再計算しない |

0 |

0 |

5 |

|

D1_ATAR |

再計算しない |

5 |

5 |

0 |

|

D1_ARR |

訂正を使用 = オフ |

5 |

5 |

0 |

|

純支給額 |

該当なし |

0 |

0 |

170 |

この例の説明は以下のとおりです。

1 月分の D1 の値は 5 です。

D1 は E1 の 10% なので、通常なら 1 月の D1 の値は 10 になるのですが、E1 の値が 100 で D2 の値が 95 であり、純支給額はマイナスにできないので、1 月の D1 の上限額は 5 になります。控除されなかった分の 5 は、D1_ANT (未控除額)、D1_ATAR (延滞加算額)、D1_ARR (延滞累計) に移されます。

2 月分の E1 の値は 300 です。

これは、200 (E1 の 2 月の元の額) + 100 (1 月から繰り越されたデルタの額) = 300 で算出されます

2 月分の D1 の値は 35 です。

これは、30 (2 月分の E1 の 10%) + 回収額 5 (2 月に繰り越された D1_ARR の 1 月分の値) = 35 で算出されます。

D1 で控除される額の合計は 40 です。これは 2 か月分の合計で、D1 = 5 (1 月分) + 35 (2 月分) = 40 で算出されます。

この遡及計算が正しいことは、次の方法でも確認できます。D1 は E1 の 10% なので、E1 の両方の月の元の金額を次のように合計します。100 (1 月分) + 300 (2 月分) = 400。つまり、D1 = 40 (400 の 10%)。

控除に対し、アクション タイプが "処理しない" のポジティブ入力行、および延滞残高が存在する場合、その控除がまだプロセス リストにあって純支給額が足りていると、その延滞残高の回収が試みられます。

エレメントのジェネレーション コントロールでエレメントの変換が指定されていない場合でも、延滞残高があり、また [延滞回収の管理] オプションが [給与計算の全実行] に設定されていると、回収処理は行われます。

回収処理の対象となる延滞残高には、延滞残高に新しく加算された金額は含まれません。

回収処理と資格

回収処理では、受給者の控除資格は確認されません。受給者に延滞残高があり、その控除がまだプロセス リストにあって純支給額が足りている場合は、その延滞残高の回収が試みられます。たとえば、延滞残高のある受給者の有資格グループを変更した場合、その控除エレメントが新しい有資格グループに指定されないと、この延滞残高の回収処理は続けられます。

例: 延滞と回収処理

この例では、以下のような情報があるとします。

純支給額 = 100。

控除額 = 120。

開始時の延滞残高 = 50。

[純支給額の確認を実行する] がオン、[部分控除を認める] がオフ、[控除延滞を認める] がオンで、[延滞回収オプション] に [制限なし] が設定されているとします。

控除額および延滞加算額は以下のようになります。

未控除額 = 120。

延滞加算額 = 120。

控除額 = 0。

回収処理は以下のように実行されます。

回収対象となる開始時の延滞残高 = 50。

純支給額 = 100。

回収額には 50 が設定されます。

回収額を控除額に加算します (0 + 50 = 50)。

延滞累計は以下のように計算されます。

開始時の残高 = 50。

延滞加算額 = 120。

回収額 = 50。

計算式: 開始時の残高 + 延滞加算額 - 回収額。

50 + 120 − 50 = 120。

控除名ページ (GP_PIN) を使用して、エレメントに名前を付け、基本パラメータを定義します。

ナビゲーション

全てのエレメントについて、エレメント名共通ページでその名称と基本パラメータを定義してください。グローバル ペイロールでは、全てのエレメントのコンポーネントに、エレメント名共通ページ (GP_PIN) という共通の先頭ページが含まれています。ただし、控除名ページには、控除にのみ適用されるフィールドがいくつかあります。

控除名ページは、支給名ページとほぼ同じです。

控除 - ユーザー フィールド ページ (GP_PIN_USR_FLD_SEC) を使用して、ユーザー フィールドを定義して、個別のインスタンスをエレメントに作成します。

ナビゲーション

控除名ページの [変換パラメータ] グループ ボックス内の [ユーザー フィールド] リンクをクリックします。

控除 - ユーザー フィールド ページは、支給 - ユーザー フィールド ページとほぼ同じです。

重要 ユーザー フィールドを使用して控除が定義されている場合、そのユーザー フィールドは自動的に控除の自動作成延滞累計のユーザー キーにコピーされます。ユーザー フィールドが変更されると、ユーザー フィールドを使用した延滞累計のキーも自動的に同期が取られます。エレメントの変換後は、ユーザー フィールドは変更できません。

控除 - 計算ルール ページ (GP_ERN_DED_CALC) を使用して、控除エレメントの計算ルールを定義します。

ナビゲーション

控除 - 計算ルール ページは、支給の計算ページとほぼ同じです。

控除 - 端数処理/比例配分ページ (GP_ERN_DED_RND) を使用して、控除エレメントの端数処理オプションおよび比例配分オプションを指定します。

ナビゲーション

控除 - 端数処理/比例配分ページは、支給の端数処理/比例配分ページとほぼ同じです。

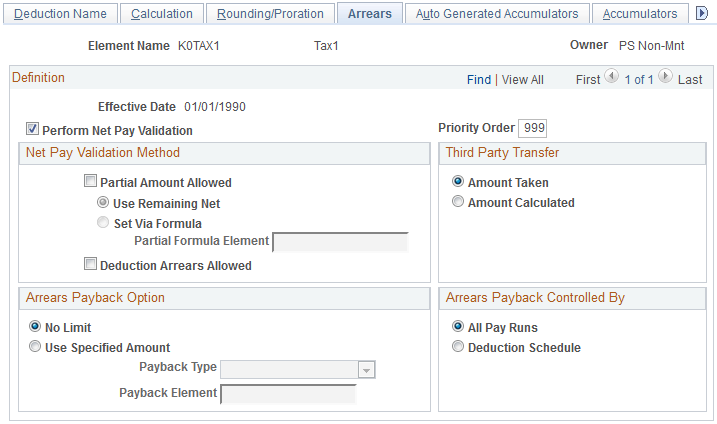

控除 - 延滞ページ (GP_ERN_DED_ARR) を使用して、純支給額が控除額より少ないときの処理方法、延滞残高がある場合の、延滞の回収方法、およびサードパーティのシステムを使用する受取人への支払方法を指定します。

ナビゲーション

画像: 控除 - 延滞ページ

次の例では、控除 - 延滞ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 純支給額の確認を実行する |

このチェック ボックスをオンにすると、純支給額の確認が有効になります。純支給額の確認を行うと、純支給額が控除額より少ない場合に、純支給額がゼロまたは定義された下限額を下回らないようにすることができます。[部分控除を認める] チェック ボックスと [控除延滞を認める] チェック ボックスを使用して、その控除を差し引くのかどうか、またどのくらい差し引くのかを指定することができます。 このチェック ボックスをオンにしないと、控除後の純支給額がマイナスになる場合でも、控除額が全額差し引かれます。その場合、純支給残高がマイナスになった場合の処理を定義する必要があります。 純支給額がゼロでない下限額を下回らないようにするには、プロセス リストの定義ページで下限額を定義します。 注: このページのその他のフィールドは、このチェック ボックスをオンにした場合にのみ、入力することができます。 「プロセス リストの設定」を参照してください。 |

| 優先順位 |

他の控除に対する、この控除の優先順位を指定します。受給者の純支給額が控除の合計額より少ない場合に、この値が参照されます。デフォルトの値は 999 です。この値は最大値でもあります。優先順位番号の小さい控除の方が、優先度が高くなります。たとえば、優先順位が 1 のエレメントの控除額は、その他の控除を差し引く前に差し引かれます。 同じ優先順位番号の控除が複数ある場合は、セクションに登録されている順、つまり処理順序に従って、控除に対する純支給額の確認が行われます。控除に複数のインスタンスがある場合、優先順位は処理順序の逆になります。たとえば、エレメント D1 のインスタンス 1、2、および 3 がある場合、その処理順序は 1、2、3 になります。反対に、純支給額の確認の順序は 3、2、1 になります。 注: このフィールドは、控除の優先順位に基づいて純支給額の確認をする場合に使用します。 控除エレメントを定義した国に対して純支給額確認フォーミュラが関連付けられているか、または控除エレメントが全ての国に対して定義された場合に、このフィールドは使用可能になります。国別の純支給額確認フォーミュラを指定するには、国別設定のページを使用します。 「純支給額の確認と延滞処理について」を参照してください。 |

純支給額確認方法

このグループ ボックスで、控除があればそのうちいくらを処理するのか、および未控除額を延滞残高として管理するのかどうかを指定します。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 部分控除を認める |

このチェック ボックスをオンにすると、控除後の純支給額がゼロ、またはプロセス リストの定義ページで定義した純支給額の下限額を下回る場合に、控除額の一部だけが差し引かれます。どのくらい控除するかは、次のオプションから選択して指定します。 [純支給残額を使用]: このオプションを選択すると、控除可能な純支給残額が全て差し引かれます。たとえば、受給者の純支給額が 100 で、控除額が 120 の場合、100 が控除されます。純支給額の下限額を定義している場合は、純支給額がその下限額を下回るような控除は行われません。 [フォーミュラを使用]: このオプションを選択すると、控除額の決定にフォーミュラが使用されます。 [フォーミュラを使用] オプションは、優先順位に基づいて純支給額の確認を行う場合に、税引き前の控除に対して特に役に立ちます。たとえば、純支給残額の 3 分の 1 など、純支給残額より少ない部分控除額を設定するフォーミュラを作成することができます。こうすることで、純支給額確認サブプロセス セクションで必要とされるループ数を減らすことができます。フォーミュラでは、システム エレメント OVRD CURR AMT VAL に部分控除額を割り当てるようにします。変換された金額は、純支給額の確認処理の前に端数処理されるので、部分控除の金額については、端数処理の要件に応じて、このフォーミュラで端数処理を行う必要があります。この控除エレメントの値がプラスの値で、かつ、純支給額の下限額を考慮したうえで、システム エレメント NET AVAILABLE に格納されている純支給残額以下であるかどうかが確認されます。OVRD CURR AMT VAL の値がマイナスか、NET AVAILABLE の値より大きい場合、控除および支給はエラーになります。 この場合、フォーミュラは次のようになります。(sy/NET AVAILABLE/2) >> sy/OVRD CURR AMT VAL このフォーミュラでは、純支給残額を分割して部分控除額を算出します。最初は 2 で割ります。 このチェック ボックスをオンにしない場合、控除の全額を差し引くことができないので、給与計算で控除は行われません。変換後の金額はゼロになります。 |

| 部分フォーミュラ エレメント |

[フォーミュラを使用] オプションを選択する場合は、このフィールドに値を入力します。 |

| 控除延滞を認める |

このチェック ボックスがオンの場合、控除額が控除可能な純支給額を上回ると、控除額が延滞残高累計に保存されます。これにより、未控除額 ([部分控除を認める] チェック ボックスの設定に従って、控除額の一部または全部) の追跡が可能になり、将来の給与計算で控除する必要がある金額として認識されます。将来の給与計算で回収する金額は、[延滞回収オプション] グループ ボックスで指定します。 [純支給額の確認を実行する] チェック ボックスがオンの場合、未控除額は常に保存されます。[控除延滞を認める] チェック ボックスがオンの場合にのみ、未控除額が延滞加算額コンポーネントに移され、回収の対象となります。さらに、この値は延滞残高に加算されます。 |

サードパーティへの振替

控除受取人に送金する控除額を指定します。受取人情報は、控除の受取人ページで定義します。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 控除済金額 |

受給者に対する変換済みの金額だけを送金する場合は、このオプションを選択します。この場合、未控除額コンポーネントに保存されている金額は含まれません。 |

| 計算済金額 |

計算済みの金額、つまり変換された金額と未控除額の合計を送金する場合は、このオプションを選択します。 |

例: サードパーティへの振替方法の比較

延滞額が回収されると、控除済み金額と計算済み金額の最終的な値は同一になります。この例では、以下の状況を想定します。

D1: 控除済み金額 (値 = 100)

D2: 計算済み金額 (値 = 100)

期間 1 では、純支給額が不足しているため、D1 に対しては 50、D2 に対してはゼロが控除されます。D1 に対しては、控除済み金額の 50 が送金されます。D2 に対しては、変換済みの金額と未控除額の合計の 100 が送金されます。

期間 2 では、両方の控除に対する現在の控除額および回収額を、純支給額が上回っています。D1 は、150 (現在の控除額 100 と回収額 50 の合計) に変換されます。D2 は、200 (現在の控除額 100 と回収額 100 の合計) に変換されます。D1 に対しては 150 (現在の控除額と回収額の合計)、D2 に対しては 100 (現在の控除額のみ) が送金されます。期間 2 の後では、それぞれの控除に対して 200 が送金されています。

延滞回収オプション

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 制限なし |

このオプションを選択すると、延滞残高の全額の控除が試みられます。たとえば、最初の給与計算の後で、受給者に 200 の延滞残高があったとします。[制限なし] オプションを選択すると、次に給与計算が処理されるときに、延滞残高全額の 200 の控除が試みられます。この額が回収額となります。 |

| 指定額を使用 |

このオプションを選択すると、数値を入力するか、またはブラケット、フォーミュラ、変数のエレメントを選択して、最大回収額を指定できます。 |

| 回収タイプ |

このフィールドを使用できるのは、[指定額を使用] をオンにした場合のみです。最大回収額、つまり延滞残高がゼロになるまで各給与計算から控除される上限額を返すエレメントのタイプを選択します。 有効値は、[ブラケット]、[フォーミュラ]、[数値]、および [変数] です。 |

| 回収エレメント |

最大回収額を返すエレメントを選択するか、数値を入力します。変数、ブラケット、およびフォーミュラの場合は、フィールド フォーマットが 10 進数または金額のエレメントのみが指定可能です。 注: [支給] または控除の計算ページで定義されている通貨が使用されます。これらのページで通貨が定義されていない場合は、プライマリ権限リスト基本設定ページで定義されている通貨が使用されます。 |

延滞回収の管理

回収がいつ行われるかを指定します。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 給与計算の全実行 |

このオプションを選択すると、受給者が支給を受けるたび、または受給者に対しセグメントが処理されるたびに、延滞額の回収が行われます。これは、期間内にジェネレーション コントロール条件が存在する場合も同様です。 |

| 控除スケジュール |

このオプションを選択すると、控除が変換されたときにのみ、回収が行われます。たとえば、週単位の給与計算で毎月の最初の週次期間にのみ処理 (変換) される控除があるとします。この期間に受給者に対して延滞が作成されると、ジェネレーション コントロールが設定されているので、次の月の最初の週次期間までその回収は行われません。ただし、スケジュールされていない期間に対してポジティブ入力が行われている場合、回収が実行されます。 |

控除 - 自動作成累計ページ (GP_AUTOGEN_ACUM) を使用して、控除エレメントの自動作成累計の特性を定義します。

ナビゲーション

控除 - 自動作成累計ページは、支給の自動作成累計ページとほぼ同じです。

控除 - 累計期間ページ (GP_ERN_DED_ACM_SEC) を使用して、自動的に作成される累計を定義します。

ナビゲーション

控除の自動作成累計ページの [累計期間] リンクをクリックします。

控除 - 累計期間ページは、支給 - 累計期間ページとほぼ同じです。

控除 - 作成済エレメント ページ (GP_AUTOGEN_SEC) を使用して、控除エレメントに対して自動的に作成されたコンポーネントと累計を表示します。

ナビゲーション

控除の自動作成累計ページの [作成済エレメント表示] リンクをクリックします。

控除 - 作成済エレメント ページは、支給 - 作成済エレメント ページとほぼ同じです。

控除 - 累計ページ (GP_ERN_DED_AC_ADDL) を使用して、控除エレメントの累計先となる、システムに定義済みの累計を指定します。

ナビゲーション

控除 - 累計ページは、支給のその他の累計ページとほぼ同じです。

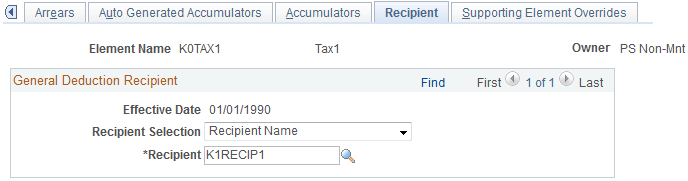

控除 - 受取人ページ (GP_RCP_DED) を使用して、控除の一般受取人を選択します。税務署など、特定の控除に対して受給者から源泉徴収される金額の全てを受け取る組織を指定します。

ナビゲーション

画像: 控除 - 受取人ページ

次の例では、控除 - 受取人ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: 最初に、控除受取人定義ページで一般受取人を定義する必要があります。受取人を指定するフォーミュラを使用する場合は、先にそのフォーミュラを定義する必要があります。

|

フィールドまたはコントロール |

定義 |

|---|---|

| 受取人選択 |

控除の受取人を選択するパラメータを選択します。値は以下のとおりです。 [受取人名]: 受取人 ID テーブルから受取人フィールド プロンプトの有効値を作成する場合に選択します。 [フォーミュラ別受取人]: フォーミュラ名から受取人フィールド プロンプトの有効値を作成する場合に選択します。 |

| 受取人 |

この控除の受取人を選択します。 この控除で源泉徴収される全額に対する一般受取人がいる場合は、その受取人を指定します。(「銀行振込」のセクションで説明されている控除受取人コンポーネントを使用して、受取人カテゴリ (一般または個人) を指定します。) 差し押さえがあるなど、受給者レベルで受取人を割り当てる場合は、このフィールドは空欄にしておきます。代わりに、受給者用の控除受取人割当ページを使用して、特定の受給者に対する控除額の個人受取人を選択します。特定の受給者または控除に対して複数の個人受取人を指定する場合 (複数変換される控除の場合) は、受給者別エレメント割当ページまたはエレメント別受給者割当ページを使用して、個人受取人をインスタンスに割り当てます。 注: 控除に一般受取人を割り当てている場合でも、特定の受給者に対する受取人を上書きできます。受取人を上書きするには、受給者用の控除受取人割当ページで個人受取人を設定し、必要に応じて受給者別エレメント割当ページまたはエレメント別受給者割当ページを使用します。 |

控除 - サポート エレメント上書きページ (GP_ELM_DFN_SOVR) を使用して、控除エレメントの定義で使用されている特定のサポート エレメント、または控除の定義に含まれていないサポート エレメントの値を上書きします。

ナビゲーション

控除 - サポート エレメント上書きページは、支給のサポート エレメント上書きページとほぼ同じです。